2023年2月22日に開催しました「水産業の法整備と効率化実例セミナー~改正漁業法の実態と展望~」の基調講演「漁業法改正後の水産業の展望」についてレポートいたします。

2018年12月、約70年ぶりに漁業法の大幅な改正が行われました。

日本の水産マーケットから違法に採捕・漁獲された水産物の流通を防ぐことを目的にした水産流通適正化法も、日本の水産業界のサステナビリティを加速させる大きな一歩です。このように水産庁では現在、水産業を持続可能にするための法整備を進めています。

一方で、日本の生産現場では漁業従事者の減少と高齢化問題や科学的な知見の不足、生産現場での理解の浸透不足など課題も数多く、まだまだ発展途上の状態にあります。

水産業の現状課題や最新動向を解説いただきました。

漁業法改正の背景

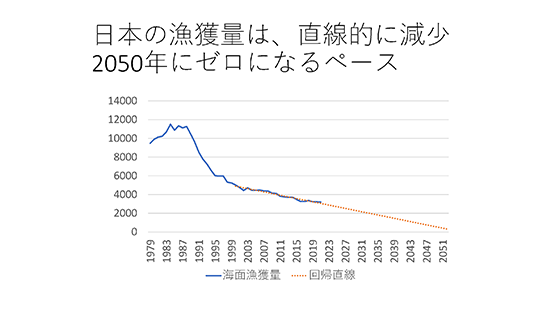

海の漁獲量は1990年代中頃からほぼ直線的に減少しており、このペースでは2050年頃ゼロになります。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

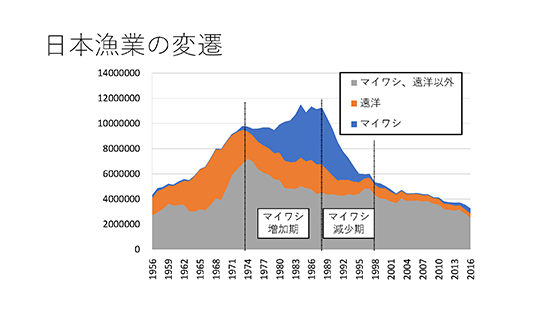

日本漁業の変遷

戦後、日本の水産業は急激に成長し、その後、マイワシの自然な増減と遠洋漁業が漁獲量に大きく影響しましたが、それ以外の部分が直線的に減少しており、なんとかしないと、そう遠くない将来、日本の水産業は成り立たなくなります。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

68魚種中62魚種が減少(2007~2017)

2007年から2017年の10年で、日本政府が統計を持っている68魚種中62魚種の漁獲量が減少。

半分以下となった20魚種にはホッケ等、身近な魚も多く、特定の資源の減少ではなく、全体的に低下している状況です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

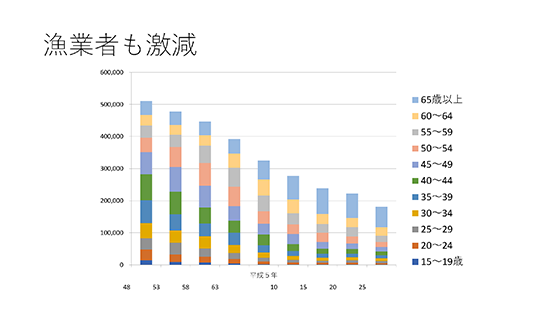

漁業者も激減

技術の向上により、漁業者が減っても漁獲量が減ることはありません。

漁獲量も漁業者も減り続けているのは、漁業者の減少に伴い漁獲量が減少しているのではなく、魚がいなくなって漁業者が減っているためです。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

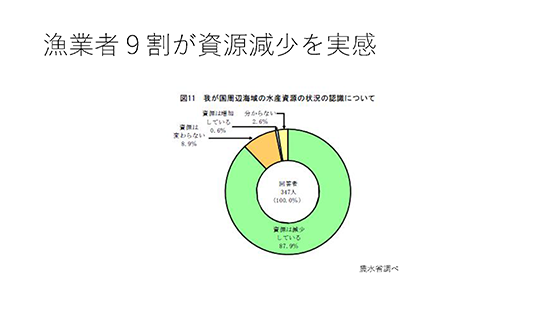

漁業者9割が資源減少を実感

農林水産省のアンケートによると、漁業者の約9割が日本周辺の水産資源が減少していると答えています。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

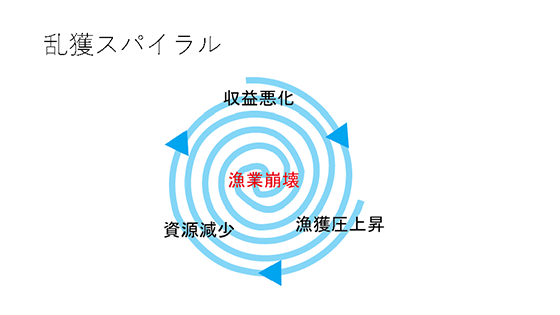

乱獲スパイラル

現在の日本の漁業は乱獲スパイラルの状態にあります。魚が減少、産卵場等でも漁獲、より魚が減少、ますます躍起になって漁獲、と椅子取りゲームのように資源が減って漁業者が減少、漁業者は減っても資源の状況は改善せず、悪循環が続いています。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

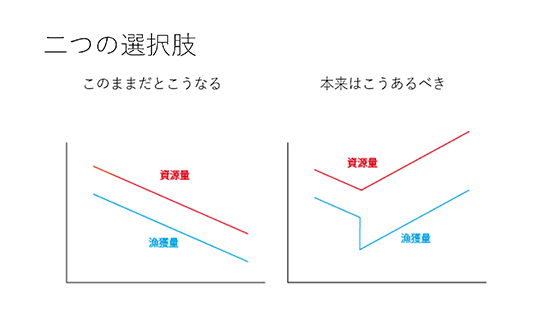

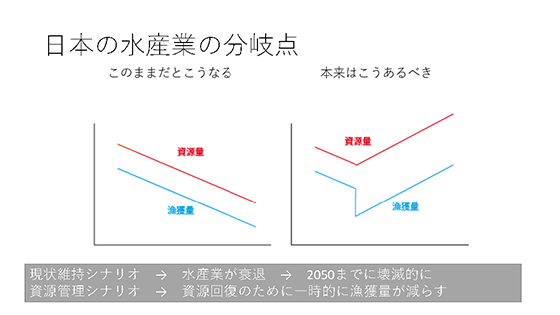

二つの選択肢

既に生活が厳しく、漁獲量規制は論外との考えが日本の漁業者の大勢を占めていますが、現状のまま資源量が減少し続けると、近い将来、日本の漁業は成り立たなくなると予想されます。

短期的に見るとつらい状況ですが、一刻も早く一時的に漁獲を抑えて資源を回復させ、持続可能な漁業に転換する必要があります。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

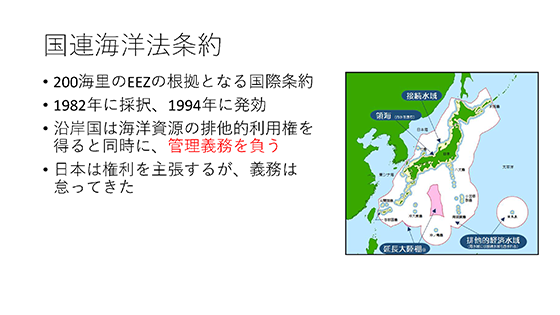

国連海洋法条約

持続可能な漁業の推進は、国連海洋法条約によって国際的に定められています。

この条約では200カイリの排他的経済水域を設定し、沿岸国に海洋資源の排他的利用権を認めると同時に、水産資源を生産的な水準に維持する管理の義務を課しています。

これまで日本は、権利を主張する一方、管理は怠ってきました。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

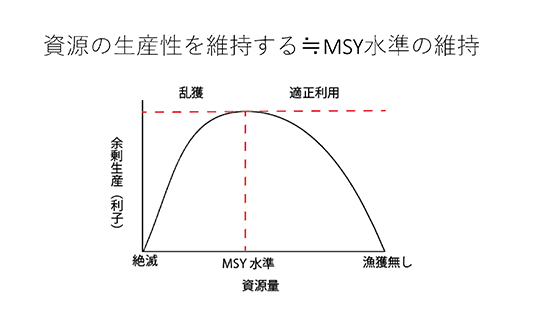

資源の生産性を維持する≒MSY水準の維持

生物には繁殖力があり、増えられる力の範囲で獲る限り半永久的な利用が可能です。生物が増える力を余剰生産と呼び、資源量が増えると余剰生産も増えます。ただ、エサの量や産卵場所の影響で生物には環境収容力があり、人間が漁獲しなくても魚が際限なく増え続けることはなく自然と頭打ちになる、つまり漁獲しない場合、余剰生産が0になるところまで資源は増加します。

余剰生産が一番大きくなる資源量を維持し、増えた分だけ獲っていれば持続的に最大の利益を得ることができます。余剰生産が一番大きくなる資源水準はMSY水準と呼ばれ、MSY水準の維持は国連海洋法条約の沿岸国の義務です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

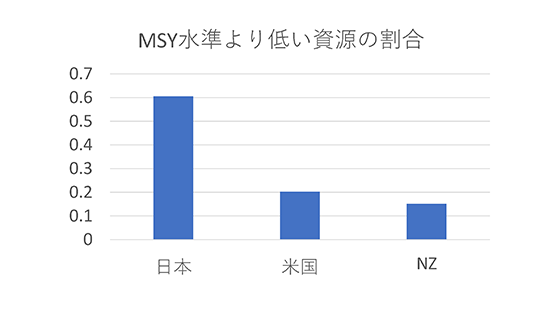

MSY水準より低い資源の割合

MSY水準の維持により漁業の生産性も向上しますが、維持してこなかった日本は、資源評価対象の6割がMSY水準より低い状態です。水産資源の量は漁獲以外の要素の影響も受けますが、アメリカやニュージーランドは、資源量がMSY水準を下回れば理由に関係なく漁獲を控えて回復を待ちます。日本の資源管理は世界から随分後れています。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

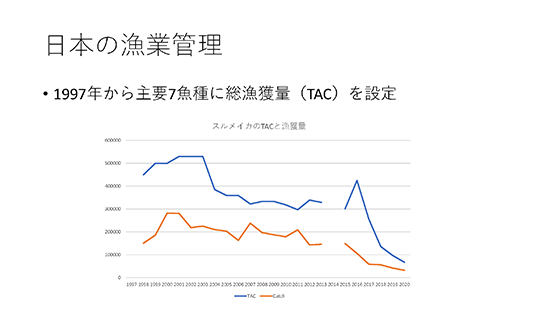

日本の漁業管理

日本政府が漁獲枠として総漁獲量(TAC)を設定しているのは、マイワシ等、主要な資源7魚種に限られる上、目いっぱいの漁獲量の倍程度等、獲りきれない量を設定してあるので規制として全く機能していません。漁獲枠を高い値で維持し、漁業者の邪魔をしないように運用してきたということです。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

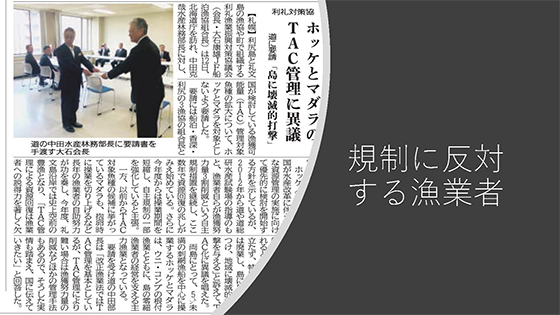

規則に反対する漁業者

漁獲枠が形骸化してしまうのは、漁業者がさらなる収入減を危惧して漁獲規制に反対し、それに応じる形で地元の政治家が役所に働きかけるからです。きちんと漁獲規制しないと結局漁業者のためになりませんので、漁獲枠の形骸化は非常にもったいない事態です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

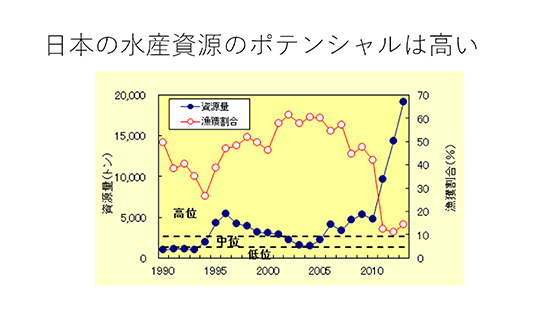

日本の水産資源のポテンシャルは高い

日本の水産資源の潜在能力は非常に高く、きちんと規制すれば比較的簡単に増加します。

福島県でヒラメの漁獲割合を5分の1に下げたところ資源量が5倍以上に増えたなど、漁獲を緩めたほうが獲れる量が増える場合は、かなりあります。獲れるだけ獲るのは、漁業の生産力や水産資源の潜在能力を発揮できない、大変もったいない獲り方です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

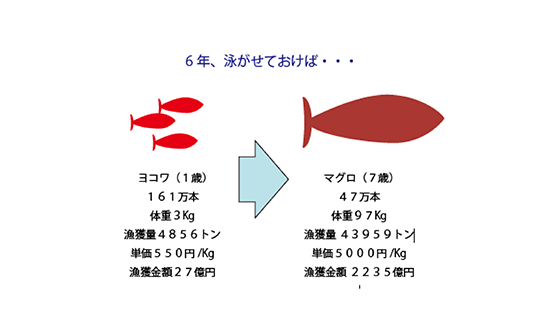

6年、泳がせておけば・・・

国際的な漁獲規制により資源量が回復しつつあるクロマグロですが、減少の原因は、産卵場での漁獲と未成魚の漁獲という非合理的な漁業のまん延です。1歳で獲らずに6年後に成魚を獲れば、個体数は自然死亡で3分の1程度に減るものの、体重が30倍になるので漁獲量は約10倍に、単価も10倍程度になり、1歳で獲る場合の100倍近くの漁獲金額が見込まれます。

規制がないと、皆、獲れるうちに獲ろうとします。きちんと規制して水産資源の潜在能力を発揮させないと、日本の漁業は先細りです。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

漁業法改正のねらい

漁業法改正

これまで漁獲規制は漁業者の自主管理に任されていましたが、MSY水準を維持すべく、国が責任を持って漁獲枠を設定、管理するよう、漁業法が2018年12月に改正されました。

2年間の試運転の後、2020年から改正漁業法に基づく管理が行われているはずですが、現状は、改正前とあまり変化がありません。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

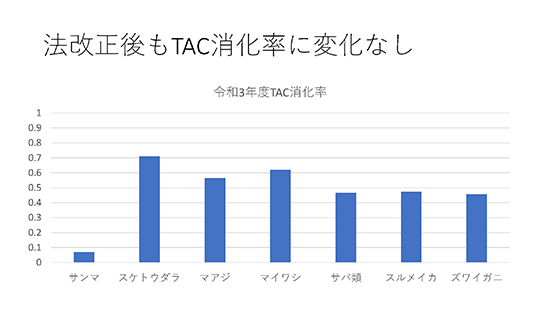

法改正後もTAC消化率に変化なし

国が設定した漁獲枠に対する実際の漁獲の割合を示すTAC消化率は、漁業法改正後の2021年度も軒並み1を大きく下回っています。従前の漁獲量の倍程度と、獲りきれない量が漁獲枠として設定され続けており、持続可能性に配慮したとは言い難い状況です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

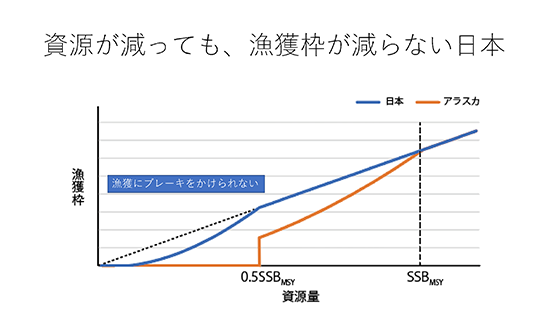

資源が減っても、漁獲枠が減らない日本

日本と漁業先進国アメリカのアラスカの漁獲規制は全然違います。

スケトウダラの場合、アラスカではMSY水準を下回ると漁獲規制を開始、MSY水準の半分まで減ると禁漁にしますが、日本はMSY水準の半分を下回ってから徐々に規制。何もしないよりよいものの、MSY水準までの回復は望めません。これも、漁業者の合意が得られず「獲るな」と言うだけの政治的決断ができないからだと思います。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

日本の水産業の分岐点

本来、漁獲量を減らして資源を回復させ、持続可能な水産業をするための法改正ですが、現在、過剰な漁獲枠が設定されたまま、資源回復が望めない状況です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

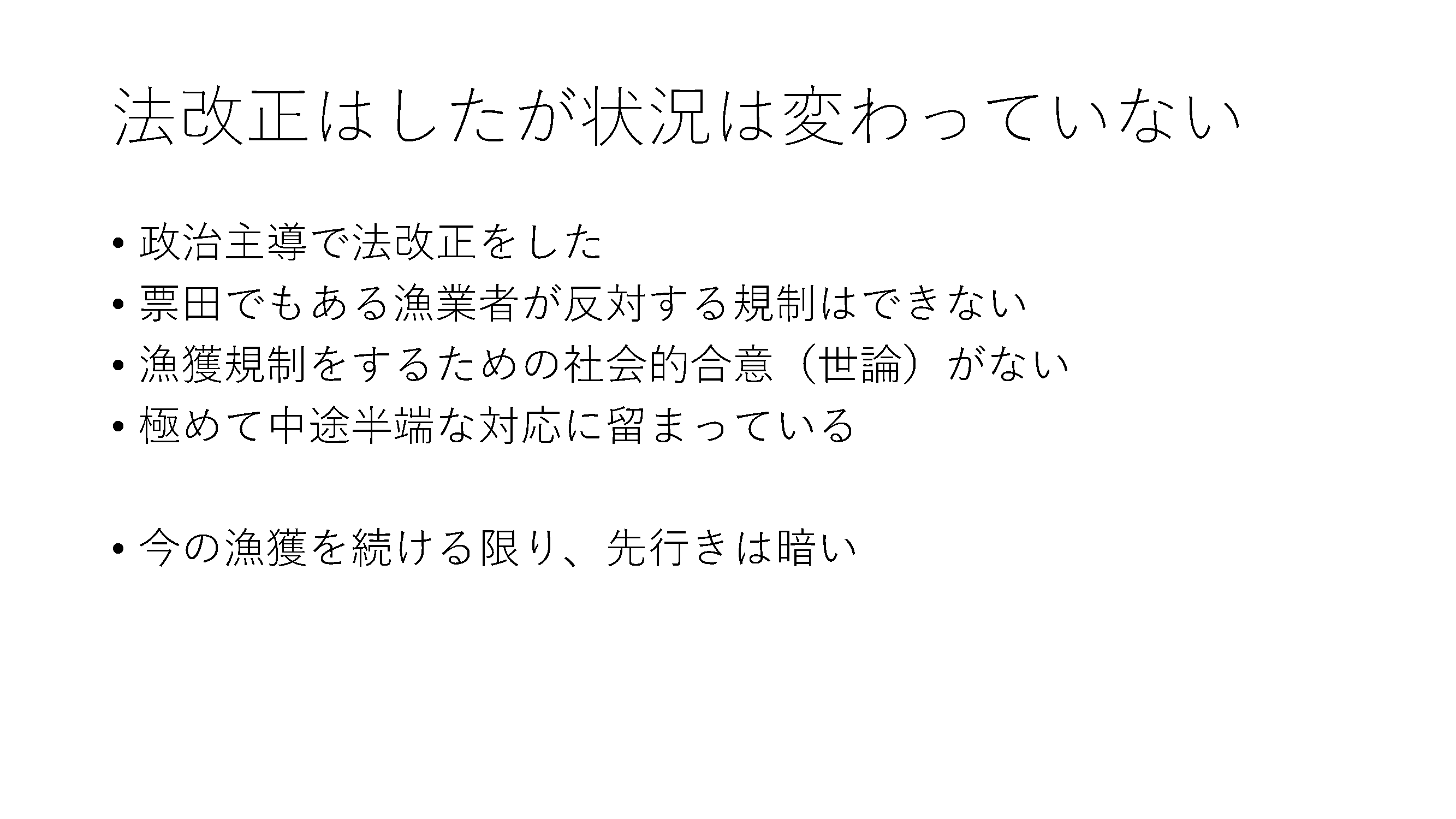

法改正はしたが状況は変わっていない

政治主導での法改正は意義深いことですが、現在は、与党の票田でもある漁業者に改正の意義があまり理解されず、反対者が多い上、世論も漁業者寄りで、極めて中途半端な対応となっています。

今後、政治がきちんと漁獲規制に取り組んでくれることを期待します。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

漁業管理時代の水産流通のあり方

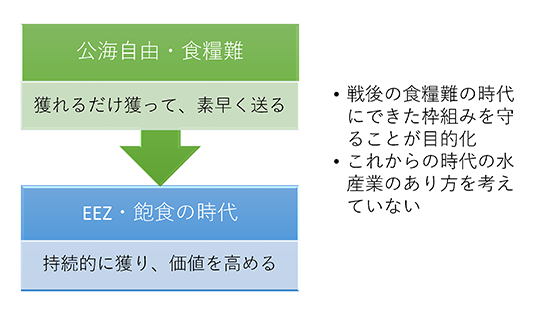

戦後の食糧難の時代は食糧の確保が最優先でした。この排他的経済水域もない時代にできた漁業の枠組みの固守が目的化してしまい、現在も、自国の排他的経済水域内で限りある水産資源を場当たり的に獲る状態が続いています。しかるべき規制による持続的な漁獲に転換するためには、流通の方法も変える必要があると思います。漁獲量を増やせない以上、価値を高めていくアプローチが不可欠です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

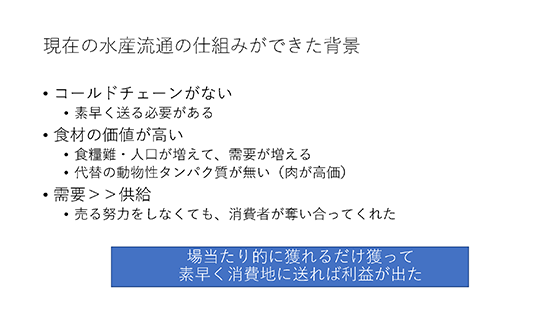

現在の水産流通の仕組みができた背景

戦後にできた仕組みのままの水産流通も大きな問題だと思います。当時はコールドチェーンもなく、魚以外に日常的に食べられる動物性タンパク質がない、人口増に対して魚も不足という状況でしたから、食べられる状態で素早く消費地に送ることが最優先でした。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

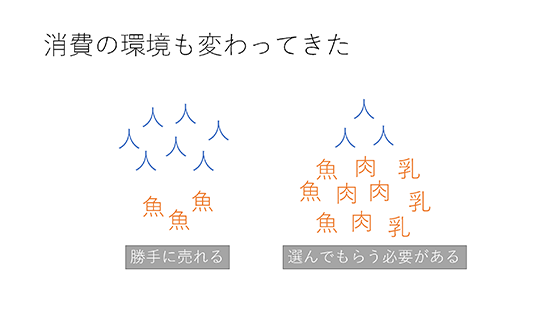

消費の環境も変わってきた

戦後しばらくは、動物性タンパク質は魚だけで供給も不足の状態で魚は勝手に売れました。現在は少子高齢化で人は減少、動物性タンパク質も多様になり、消費が変化しました。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

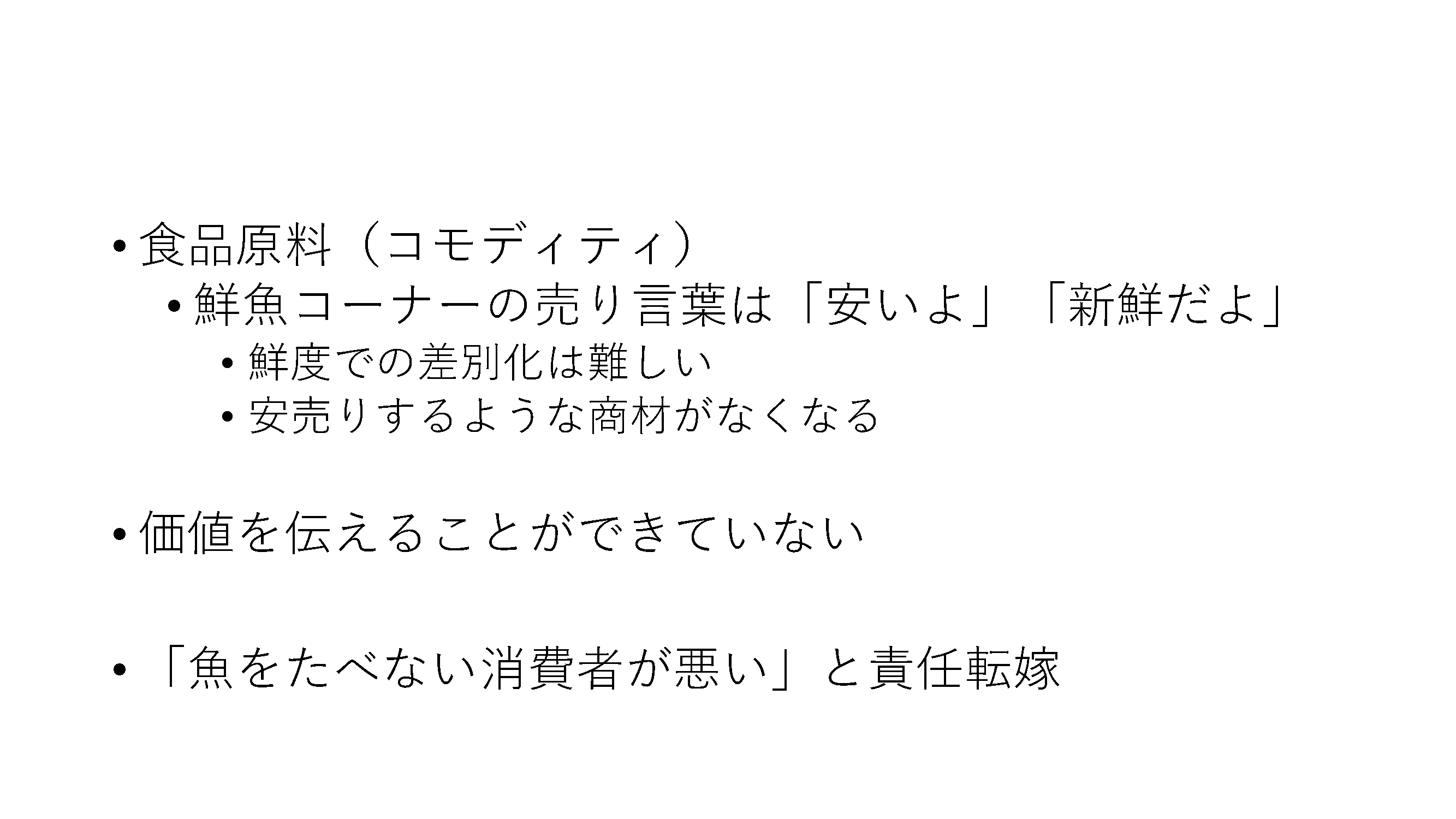

現在、鮮度での差別化は難しい上、安売りできる商材はない状況で、安い、新鮮をうたっても魚は売れなくなっています。魚を食べない消費者に責任転嫁するのではなく、価値を伝えて魚を選んでもらう売り方を考える必要があります。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

価値を伝えられない水産流通の仕組み

現在の日本の水産流通は、漁師が獲った水産物が各種仲買等々を経る多段階の仕組みです。中間業者が中抜きを恐れて川上の情報をできるだけ川下に流さないようにするので、価値を伝えるのはほぼ不可能です。誰がどうやって獲った魚か確認しようがなく、ブランディングも難しい現在の流通の仕組みは、水産物の価値の向上には適していません。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

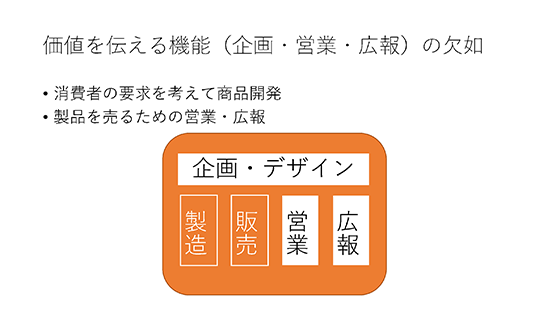

価値を伝える機能(企画・営業・広報)の欠如

現在の日本の水産業には製造と販売しかなく、商品の価値を伝える営業や広報を担う人がいないので、他の食材と比べて売れ行きが悪くなっています。これは、営業と広報を頑張れば伸びしろは大きいということでもあります。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

被災地の水産物の価値を上げる

東日本大震災後、被災地の漁業者と一緒に地域の漁業を考える取り組みを行い、きちんと生産現場の価値を伝えれば消費者は非常に喜ぶと実感しました。水産物の直接購入を念頭に同行いただいた野本氏は、現在羽田市場という会社の代表者です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

「三陸から漁業は生まれ変わる」

当時の取り組みはNHKの「復興サポート」というドキュメンタリー番組で紹介されました。アーカイブスで視聴可能です。

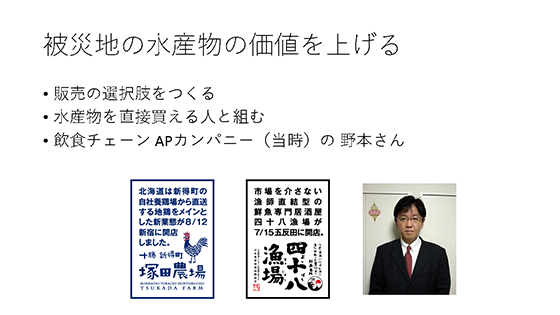

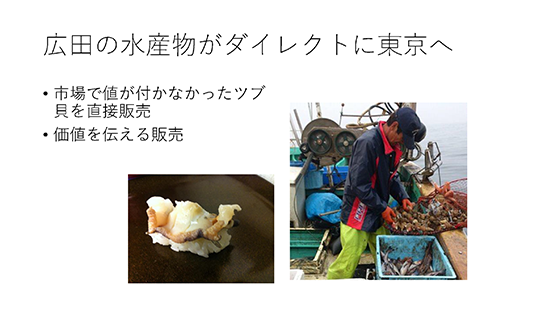

広田の水産物がダイレクトに東京へ

前述の野本氏とは、市場で扱えないが価値はある商材のブランディングに取り組みました。ケガニ等のかご漁業の際に一緒に獲れるケツブというツブ貝は、下処理に手間がかかり市販には向きませんが、味はよいので、居酒屋で出す道を考えました。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

居酒屋チェーンのメニューに登場

野本氏の店では、顔写真を付けて「こんな漁師さんがこうして獲っています」等の価値を伝えてケツブを提供しました。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

生産者と消費者の接点が価値を生む

ケツブを獲っている漁師の菅野氏が店で獲り方等を説明すると、お客さまは大喜びで、菅野氏も、自分が獲った水産物で幸せになっている人を見て、自分の仕事に初めて誇りを持てたとおっしゃっていました。生産者と消費者の接点を作れば両者がハッピーになるのではないでしょうか。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

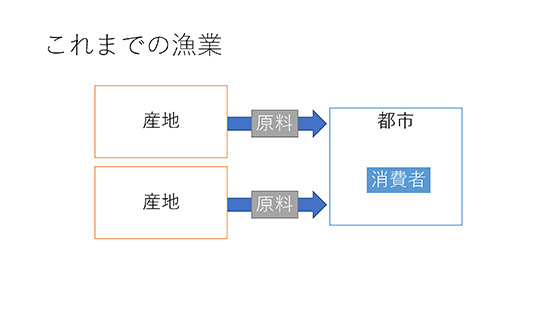

これまでの漁業

これまでの漁業では、産地から消費地に原材料だけが送られました。現在は代替品も多く、より安価な場合もありますので、従来の漁業のままでは駄目です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

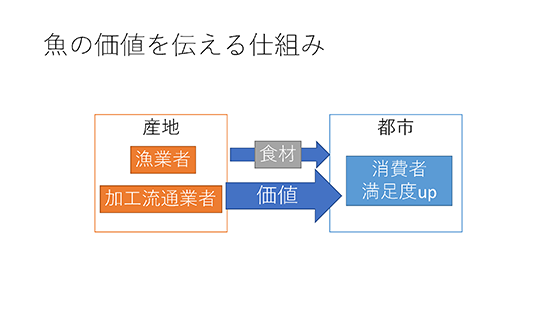

魚の価値を伝える仕組み

今回、野本氏と取り組んだのは魚の価値を伝える仕組みの構築です。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

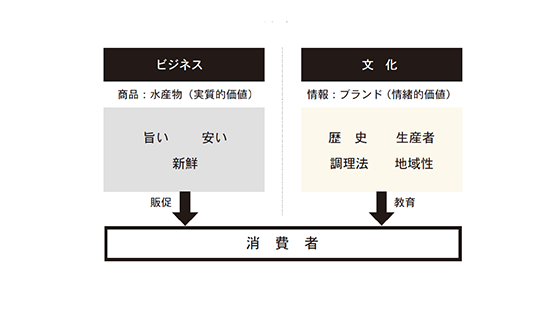

物には実質的な価値と情緒的な価値があります。水産物は、実質的な価値である味や価格をアピールして販売促進してきましたが、情緒的価値である歴史、生産者、調理法等々のブランド価値は消費者に全然伝わっていません。これらを伝えて水産物の価値を上げる余地は大いにあると思います。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

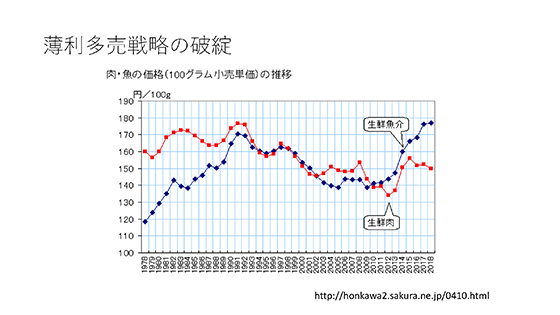

薄利多売戦略の破綻

1970年代は肉が魚よりもかなり高価でしたが、現在は圧倒的に魚のほうが高価で、水産物は既に薄利多売戦略が成り立たない状況にあります。魚には選ばれるに値する魅力はありますので、その魅力を伝えて選んでもらう売り方が必要だと思います。きちんと取り組めばできることはたくさんあります。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

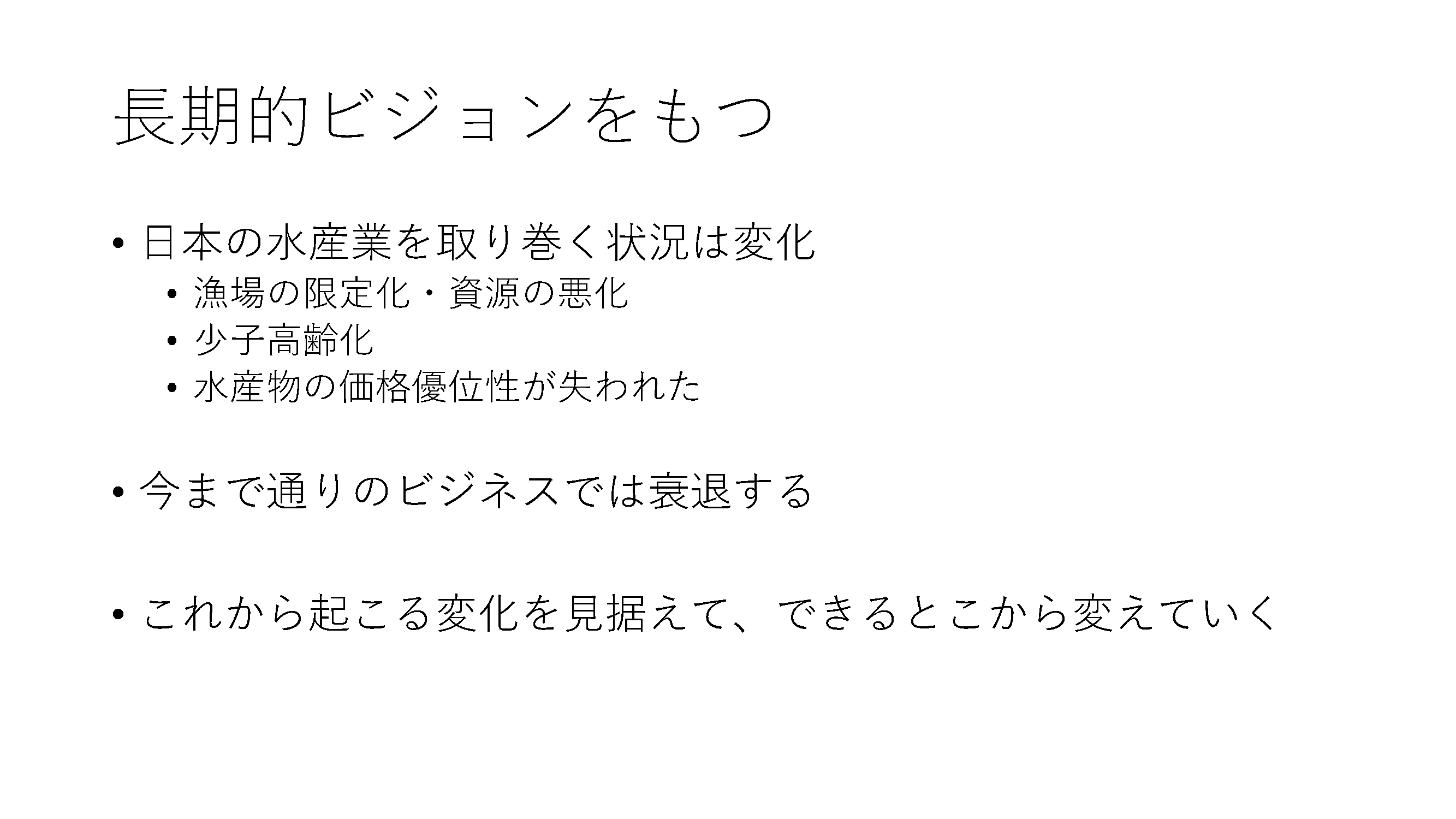

長期的ビジョンを持つ

排他的経済水域の設定、資源状態の悪化、少子高齢化による需要の減少等、日本の水産業を取り巻く状況は大きく変化しました。今後の変化を見据え、水産業はどうあるべきか、その中で自分たちはどう変わるかという長期的な視点を持っていただきたいと思います。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

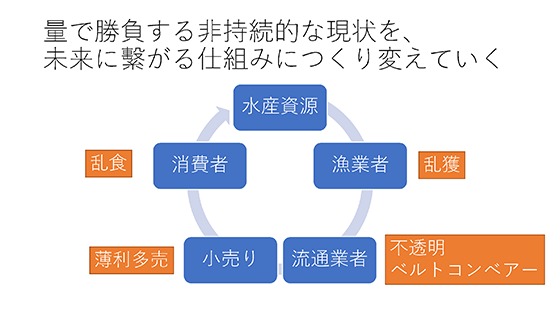

量で勝負する非持続的な現状を、未来に繋がる仕組みにつくり変えていく

日本の水産業の大きな問題は、量を増やして利益を上げようとする仕組みと持続可能性を考えないことだと思います。漁業は持続可能な資源管理の仕組みに、流通・小売りは価値を伝えられるシステムに転換するとともに、消費者も適正価格で購入して大事に食べ、水産資源の持続可能性と漁業の持続化を消費者が支える仕組みに変えていく必要があると思います。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

水産業が生き残る選択肢

水産業が衰退しないように産業としてすべきことは、漁獲規制と価値を伝える流通の仕組みづくりと、持続可能な漁業で獲られた水産物の適正価格での購入が賢明な選択であるとの消費者教育です。個々の事業体には、軸足を薄利多売から価値の向上による増益に移し、将来的なトレーサビリティの完備を見据え、水産物の価値を誰にどう伝えるかという視点を持って、川上と川下をつなげる仕組みづくりに今から取り組むことをお勧めします。

講演資料:「漁業法改正後の水産業の展望」より

【本セミナーレポートに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。