1. 惰性とは何か ― マンネリとの違い

ビジネスや日常において、長く同じことを繰り返していると「惰性で続けている」状態に陥ることがあります。惰性とは、物理学でいう慣性の法則に近い現象です。すなわち、「外部から力を加えられなければ、現状を維持し続けようとする動き」です。心理学的には、行動や意思決定が自動化され、ほぼ無意識に続けてしまう状態を指します。

ここで重要なのは、「マンネリ」と「惰性」の違いです。マンネリは、同じことを繰り返す中で新鮮さや刺激が薄れ、感覚的に飽きや停滞を感じる状態です。一方、惰性は、飽きや問題を自覚していても行動を変えるエネルギーを使わず、そのまま続けてしまう状態です。つまりマンネリは「感覚的な飽き」であり、惰性は「行動変化を拒む継続」です。

惰性はしばしば「仕事だから仕方ない」「今さら変えても遅い」といった思考停止と結びつきます。食品製造業では、製造ラインの設定、品質検査の手順、書類処理の流れなどが長期間変わらないまま運用され、非効率やリスクが見過ごされることがあります。こうした状態は、外部からの指摘や重大なトラブルがない限り維持されがちです。

心理学的には、惰性は現状維持バイアス(status quo bias)と深く関係します。現状維持バイアスは、人間が変化よりも安定を選びたがる傾向であり、脳が新しいことに取り組む際のエネルギー消費を避けようとするために生じます。神経科学的には、変化には前頭前皮質の活性化が必要で、これは多くのエネルギーを消費します。脳はこれを節約しようとするため、惰性に流されやすくなるのです。

2. 惰性が現れる場面 ― 食品製造業から他業界、日常まで

惰性は、食品製造業に限らず、あらゆる組織・業界・生活シーンに顔を出します。ここでは、まず食品製造業の各部門における典型的な惰性の現れ方を整理し、その後、サービス業・接客業・教育業、さらに日常生活まで広げて見ていきます。

2-1. 製造現場での惰性

食品工場の製造ラインでは、「長年この方法でやってきたから」という理由だけで工程を見直さない例が見られます。例えば、清掃や殺菌工程の手順が古い規格のまま残り、実際にはもっと効率的かつ安全な方法があるにもかかわらず変更されないケースです。これは「現状維持バイアス」に加え、手順変更に伴う一時的な混乱や再教育コストを避けたい心理が働いています。さらに、惰性は安全面でもリスクを生みます。ある食品製造工場では、ライン停止時の機械点検が形骸化し、点検表への記入だけが目的化していました。その結果、小さな不具合の兆候を見逃し、大きな故障につながった事例があります。

2-2. 事務・管理部門での惰性

食品工場の事務や管理部門でも、惰性は日常的に見られます。例えば、在庫管理の記録を紙ベースで続けている場合、本来はデジタル化によってリアルタイムで共有でき、棚卸ミスや時間ロスを減らせます。それでも紙帳票が続くのは、「慣れた方法が安心」という感情や、「導入説明や習熟に時間がかかる」という先入観が理由です。また、人事評価の方法や会議の進め方も惰性に陥りやすい領域です。毎回同じ資料、同じ報告順序、同じ議論が繰り返され、参加者の集中力や創造性を奪い、実質的な成果のない時間を生んでしまいます。

2-3. 営業部門での惰性

営業活動でも惰性は顕著に表れます。長年の取引先への訪問ルートや提案スタイルを変えず、新規開拓や顧客ニーズの変化への対応が遅れるケースが少なくありません。特に食品業界は取引の継続性を重視する傾向が強く、既存顧客との関係を保つこと自体は大切です。しかし、その安心感に依存しすぎると「いつも同じ提案」「過去の成功パターンの繰り返し」に陥りやすくなります。

結果として、顧客の期待に応えきれず、他社に機会を奪われるリスクが高まります。市場や消費者のニーズが急速に変化する今、営業部門が変化に合わせた柔軟な提案や新しいチャネルへの挑戦を怠ることは、惰性の典型例といえるでしょう。

2-4. 他業界での惰性

サービス業や接客業、教育業においても、惰性は日常的に見られます。例えば、飲食店やホテル業界では、長年同じメニューや接客マニュアルを続けるあまり、新しい顧客層を取り込むチャンスを逃すことがあります。小売や百貨店では、店舗のレイアウトや陳列が固定化し、顧客導線の改善が進まないことがあります。また、教育現場では教材や授業方法が時代に合わず、ICTの活用やアクティブラーニングへの転換が遅れるケースも見られます。いずれも、「これで問題なく回ってきたから変える必要はない」という心理が根底にある点で共通しています。

2-5. 日常生活での惰性

惰性はビジネスだけでなく、私たちの日常生活にも深く入り込んでいます。例えば、毎日同じ通勤経路を使い続けることで、新しい道や店との出会いの機会を逃すことがあります。健康維持のために始めた運動が、目的意識を失って形だけのルーティンになってしまうこともあります。さらに、人間関係においても、互いの気持ちがすれ違っていたり、このままではよくないと思いながらも「とりあえず今のままでいい」と惰性的に時間を重ねてしまう場合があります。これも惰性の一形態です。こうした日常の惰性は、意識的に見直さなければずっと続いてしまう特徴があります。

3. 惰性を生み出す脳と心理のメカニズム

惰性は単なる怠けや意欲低下ではなく、人間の脳や心理の構造、さらには集団行動の特性から自然に生じる現象です。本章では、物理学的比喩、心理学的要因、脳科学の3つの視点から、その発生メカニズムを解き明かします。

3-1. 物理学の「慣性」と惰性の共通点

物理学でいう「慣性」とは、外力が加わらない限り物体はその運動状態を維持しようとする性質を指します。ビジネスや日常における惰性も、これと同じ構造を持っています。現状を変えるためには、「外力」に相当する刺激や圧力、つまり新しい目標、外部からのフィードバック、顧客や市場の変化などが必要です。食品工場の工程や事務手順が変わらないのは、まさに外力が不足している状態です。この外力は必ずしも大きな改革である必要はなく、小さな試行や改善提案でも惰性を打破するきっかけになり得ます。

3-2. 心理学的要因

惰性の背景には、いくつかの心理的メカニズムがあります。

- 現状維持バイアス

人は不確実性を避け、慣れた状態を維持しようとします。新しい方法や仕組みを取り入れることは、成果が見えないうちは「リスク」と認識されがちです。食品工場の例では、新ライン導入時に「今のままで十分回っているのに、なぜ変える必要があるのか」という声が上がるのが典型です。 - サンクコスト効果(埋没費用効果)

これまでに投入した時間や労力、資金を無駄にしたくない心理が、変化を妨げます。古い在庫管理システムや教育マニュアルを使い続ける背景には、この心理が働いています。 - 習慣化による自動化

脳はエネルギー効率を優先するため、繰り返し行う行動を自動化します。この仕組みは有用ですが、一度習慣化された非効率な方法も、自動化されることで改善の機会が失われます。 - 集団思考(Groupthink)

組織では「波風を立てない」ために現状を容認する傾向が強くなります。特に食品業界のように安全・安定を重視する業界では、現状維持の圧力が強く働きます。

3-3. 脳科学の観点

脳科学的には、惰性は「報酬系」と「恐怖回避系」のバランスによって説明できます。ドーパミンが活性化すると人は新しい挑戦に意欲を持ちますが、恐怖や不安を司る扁桃体が強く働くと現状維持が優先されます。さらに、前頭前野(意思決定や計画を担う領域)の活動が低下すると、長期的な利益より短期的な安定が選ばれる傾向が強まります。つまり、惰性は脳の省エネ戦略の結果でもあり、「悪習慣」としてだけでなく、生存戦略の一部としても理解できます。

3-4. 惰性とマンネリの違い

惰性とマンネリは混同されやすいですが、根本的に異なります。マンネリは同じ状態や方法が続くことで感情や刺激が薄れ、飽きが生じる現象です。一方、惰性は「やる気や感情の有無に関わらず、とにかく続けてしまう」状態です。マンネリは感情面の変化が中心であり、惰性は行動や思考の惰性的持続が中心です。そのため、打破の方法も異なります。マンネリは新しい刺激や視点の導入が効果的ですが、惰性はまず「現状を変える外力」を意図的に設定する必要があります。

4. 他業界・異分野・日常から学ぶ惰性打破の知恵

惰性は食品製造業だけでなく、あらゆる業界・業種・日常生活に普遍的に存在します。長く同じやり方を続けることで生じる“慣れ”や“形骸化”は、効率性や安全性、創造性を損なうだけでなく、組織全体の活力を奪ってしまいます。しかし、他業界ではこうした惰性を打破するための知恵と制度が、長年の試行錯誤を通して培われてきました。自動車産業の現場停止権限、IT企業の創造活動枠、医療や航空の厳格なクロスチェック、リテールやサービス業の刺激的なローテーションなど、それぞれの現場には惰性に対抗する独自の方法論があります。

ここでは、12の業界・分野・日常シーンから惰性打破の具体例を抽出し、それらを食品製造業にどう応用できるかを整理します。単なる事例紹介にとどまらず、「なぜそれが惰性防止に効果的なのか」「どのように食品現場に落とし込めるのか」という視点で解説します。

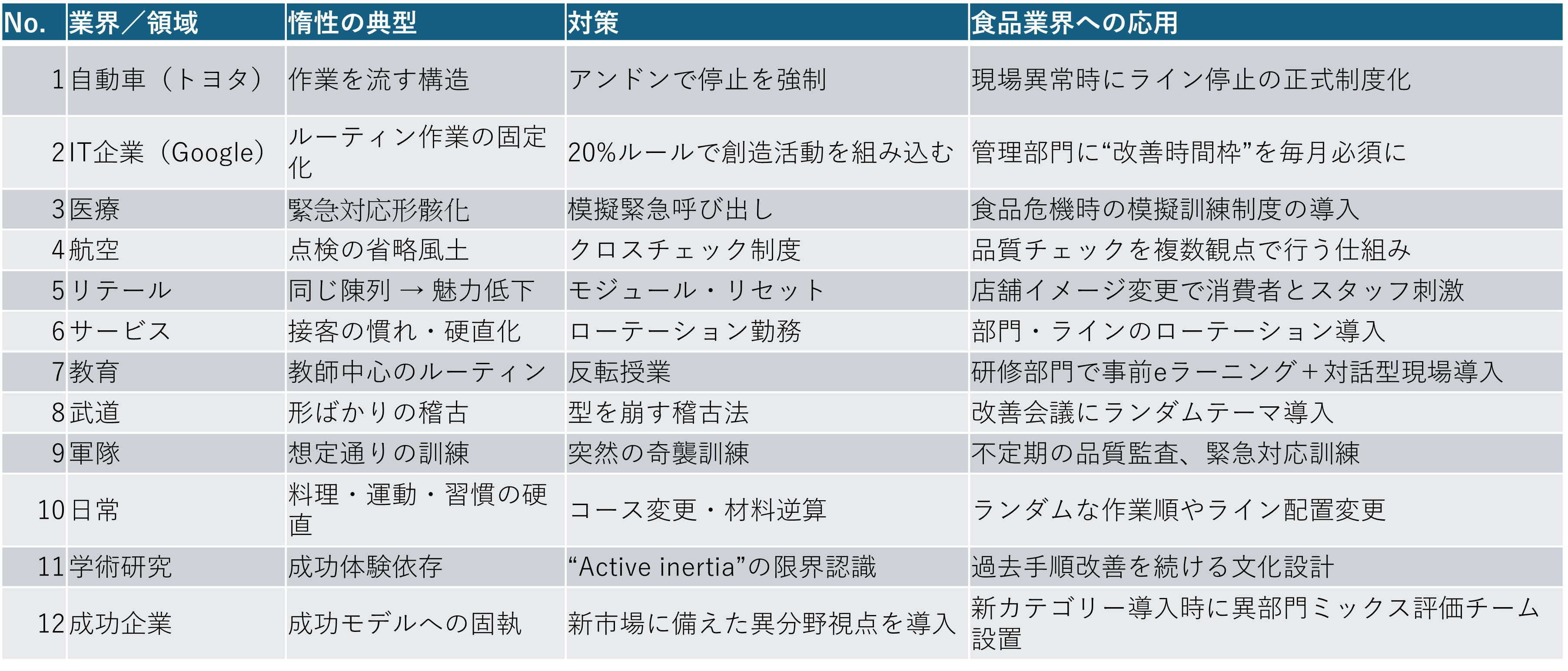

▲他業界・異分野・日常に見る惰性打破の事例と食品業界への応用

番号別解説

No.1 自動車(トヨタ)

長年同じ工程で作業を繰り返すと、小さな不具合や異常を見逃す惰性が発生します。トヨタでは「アンドン」と呼ばれる仕組みで、作業者が異常を感じた時点でラインを止める権限を持ちます。食品工場でも、異常を見つけた時に誰でもラインを停止できる制度を明文化し、現場判断を尊重することが惰性打破になります。

No.2 IT企業(Google)

ルーティン作業に埋もれると革新が生まれません。Googleの「20%ルール」は、勤務時間の一部を自由な新規プロジェクトに使える制度です。食品製造業においても、管理部門や技術部門へも「月●時間の改善テーマ活動枠」を与えれば、停滞を防げます。

No.3 医療

緊急対応手順があっても、実践機会が少ないと惰性化します。医療業界では「模擬緊急呼び出し」を行い、日常の惰性を破壊します。食品製造業でも、異物混入や異臭発生などの危機を想定した模擬訓練を定期的に行うことが有効です。

No.4 航空

点検を形式的に行う風土は重大事故を招きます。航空業界では複数人による「クロスチェック制度」で惰性を防ぎます。クロスチェックでは、最初にチェックした方法とは別の方法を用いたり、視点を変えたりしてチェックします。食品工場の品質チェックも、ダブルチェックだけでなく、クロスチェックするルールを定めることが重要です。

No.5 リテール

同じ陳列や内装は顧客にもスタッフにも飽きを生みます。定期的な「モジュール・リセット」(棚替え)で刺激を与えます。食品売場や社内食堂も、レイアウトや表示を意図的に変更し、現場の感性を保つことができます。

No.6 サービス業

接客業では、長期間同じ業務や顧客層を担当すると硬直化します。ローテーション勤務はスタッフの視点とスキルをリフレッシュさせます。食品工場でも、ラインや工程、担当製品を定期的にローテーションする制度が効果的です。

No.7 教育

教師主体の講義は慣れで形骸化します。反転授業(生徒が事前学習、授業は討論や応用)で惰性を破ります。食品業界の研修も、事前eラーニング+現場対話型にすれば現場の理解度や改善提案が向上します。

No.8 武道

同じ型ばかり繰り返す稽古は形骸化します。あえて型を崩す稽古法で、応用力を養います。食品製造の改善会議でも、毎回同じフォーマットではなく、テーマや順序をランダム化して創造性を刺激します。

No.9 軍隊

予定調和の訓練は実戦で役立ちません。奇襲訓練が惰性を壊します。食品製造業でも、突然の監査や抜き打ち品質チェックを導入し、緊張感を保つことができます。

No.10 日常生活

日課や習慣もコースや順序が固定化すると飽きがきます。運動コース変更や材料から逆算する料理法は惰性防止になります。食品工場でも、工程や機械配置を変えるシミュレーションで新たな改善点が見つかります。

No.11 学術研究

成功体験に固執すると進歩が止まります。“Active inertia”の概念はこれを指します。食品製造でも、過去のベストプラクティスを疑い、新たな試行を続ける文化を醸成すべきです。

No.12 成功企業

成功企業の事例からも、惰性のリスクと打破のヒントを得ることができます。XeroxやKodakは、一時代を築いた成功モデルに固執した結果、新市場や新技術への対応が遅れました。食品業界でも、新製品・新カテゴリー導入や市場展開の際に異部門を交えた評価チームを組み、視野の固定化を防ぐことが重要です。

5. 惰性打破を食品業界で持続させるための仕組み化

惰性を一度打破しても、その効果が長続きしないケースは少なくありません。改善の勢いが失われると、現場や組織は再び元の惰性状態に戻ってしまいます。そこで重要になるのが、「改善の習慣化」と「仕組み化」です。ここでは、食品業界で惰性打破を継続するための具体的な方法を整理します。

5-1. 評価制度への組み込み

改善活動や惰性打破の取り組みを、現場や個人の評価制度に反映させることで、動機付けを維持できます。例えば、ライン停止の適切判断や改善提案の採用件数を、賞与や昇進の評価項目に組み込むことです。これにより、惰性打破が「やらされ感」ではなく「評価される行動」として認識されます。

5-2. 定期的なローテーションと交差経験

工程や担当業務を定期的に入れ替えるローテーション制度を導入します。これにより、特定業務に慣れきってしまうことを防ぎ、新しい視点での改善提案が生まれやすくなります。また、品質管理部門の担当者が製造ラインを体験する、営業部門が工場研修を受けるなど、部門間の交差経験も惰性防止に効果的です。

5-3. 外部視点の活用

外部監査や他社工場との相互見学会を活用し、現場にない視点や方法論を取り入れます。他社の改善事例や成功失敗の経験を共有することで、自社の「当たり前」を相対化できます。これにより、固定化したやり方に疑問を持つきっかけが生まれます。

5-4. 改善テーマの定期リセット

改善活動のテーマが固定化すると、それ自体が惰性になります。一定期間ごとにテーマを見直し、新しい課題や挑戦に切り替えることで、現場の思考を常にリフレッシュさせます。例えば「歩数削減」から「視認性向上」へ、「作業標準の徹底」から「異常検知スピード向上」へと重点を変えていくことです。

5-5. 心理的安全性の確保

惰性打破には、現状に疑問を投げかける文化が欠かせません。そのためには、現場の誰もが意見を出しやすい心理的安全性が必要です。提案や指摘が否定や責任追及につながらない環境を整えれば、現場からの自発的な改善提案が増えます。

5-6. 「惰性監査日」の設定

定期的に「惰性監査日」を設け、現場の作業や会議をあえて外部視点でチェックします。この監査では「なぜこの手順を続けているのか」「この会議は本当に必要か」といった根本的な問いを投げかけます。これにより、形骸化や無駄なルーティンを早期に発見できます。

5-7. 可視化と共有

改善事例や惰性打破の成果を社内掲示板やイントラネットで共有し、成功体験を可視化します。他部門や他工場の事例が刺激となり、水平展開が加速します。また、成功事例だけでなく「挑戦したが失敗した事例」も共有することで、失敗を恐れない風土が育ちます。

6. まとめ ― 惰性打破から始まる現場の変革

食品製造業における「惰性」は、単なる効率低下やモチベーション低下にとどまらず、安全・衛生・品質・収益性の全てを同時に損なう危険性をはらんでいます。一見、毎日同じ製品を作り続ける安定したルーティンは安心感をもたらしますが、その裏で小さな異常や改善機会を見逃す温床になりやすいのです。

今回見てきたように、惰性打破のヒントは自社の中だけでなく、他業界・異分野・日常生活にまで存在します。自動車業界の「ライン停止権限」、IT企業の「創造時間枠」、教育の「反転授業」、武道や軍隊の「型崩し」「奇襲」などは、食品業界にも応用可能です。そして、それらを食品特有の文脈に落とし込み、衛生管理や品質保証と一体化させることが重要です。

惰性打破の本質は「いつも通り」に潜む危険と停滞を可視化し、そこに意図的な揺さぶりをかけることです。そのためには、

- 制度化(アンドン、クロスチェック、ローテーションなど)

- 意識改革(心理的安全性、固定観念の解体)

- 評価・仕組み(改善提案評価、定期テーマ変更)

- 外部刺激(他社見学、異業種交流)

が欠かせません。

食品業界は「安全であること」が最低条件であり、消費者にとってはそれが信頼の根幹です。だからこそ、惰性を放置してはいけません。放置は必ず品質事故やブランド価値低下につながります。惰性を超えた先にあるのは、全員が当事者として考え、動き、納得して仕事を進める現場です。決まりだからではなく、意味を理解し、腹落ちしたうえで行動する。そこには、適度な緊張感と、やり切った充足感が共存します。この状態に至った現場では、改善は単なる「業務命令」ではなく、自発的な挑戦として根付きます。各人が自らの役割と責任を理解し、周囲と連動しながら未来をつくる。当事者意識は連鎖し、日々の小さな行動が確実に大きな成果へとつながります。

食品業界の未来をつくるのは、惰性に流されず、現場に意欲・納得・緊張感・充足を巡らせる日々の営みです。その営みが積み重なることで、安全・衛生・品質を守り抜きながら変化に挑む現場が育まれ、環境変化を乗り越える力強い文化となっていくでしょう。

利益改善コンサルタント

資格・スキル活用コンサルタント

技術士合格講師

小松 加奈 氏

日系大手製造業に勤務しながら(2007年新卒入社、技術系総合職)、複業として個人事業も展開している。

工場現場担当者の経験もある、現役会社員の技術士。最前線で『リアルタイム』の『現場』『現物』『現実』『最新技術』と日々向き合っている。

勤務先では、開発部・工場(開発課・製造課・生産管理課)・商品部・生産本部生産管理部にて、工場現場から、本部での管理業務、生産原価管理システム構築、新設工場の生産管理業務構築まで務める。原価改善プロジェクト多数実施。改善・原価教育多数実施。

個人事業では「製造業特化型コンサルティング」「完全カスタマイズ型コンサルティング(全業種対象)」「資格・スキル活用コンサルティング」「技術士合格講座(一般部門全20部門対象)」を展開。

科学技術分野の文部科学大臣表彰(文部科学省主宰)の技術審査員も務め、400件以上の製造業改善事例を審査。

利益改善に関するコンサルティングや、合格に導く技術士受験指導にも定評がある。

【 資格 】

技術士(経営工学部門)、第一種衛生管理者、ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士、フォークリフト運転技能、フードコーディネーター 他

利益改善コンサルタント 技術士 小松加奈website

24時間を楽にする技術【技術士 経営工学部門 小松加奈】

技術士が経営工学技術をもとに、『24時間公私ともに楽にする技術』を『誰でも今すぐ使える』形でわかりやすく伝授❗❗

【2週間ごとに金曜日19時投稿】

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。