はじめに

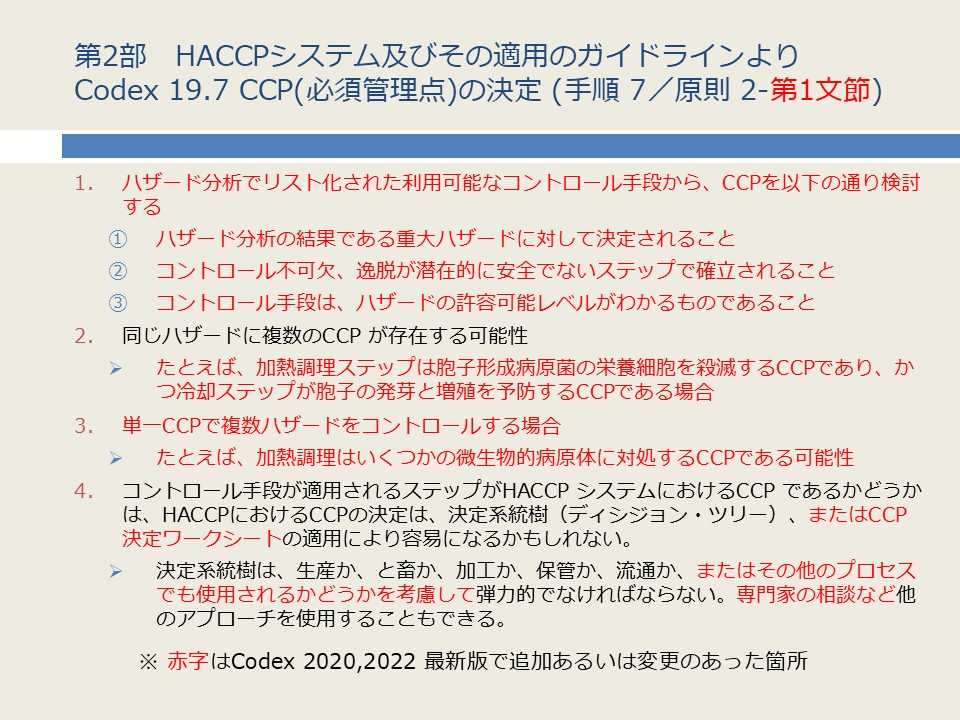

HACCP12手順の7手順目、HACCP7原則「適用」の第2原則目、「19.7 必須管理点(CCPs)の決定」(手順 7 /原則 2)の4文節をここからは一つひとつ、詳細に見ていきましょう。この4文節を概観した前回の解説はきちっと事前に目を通していただくと、より理解が深まるはずです。今回の第1文節は598文字を擁しており、以降の第2文節:341文字、第3文節:81文字、第4文節:60文字とは明らかに記述のボリューム(要は文字数の違い)が大きいことをお示ししていましたね。この最大文字数の第1文節ですが、前回も述べましたが、この第1文節では「CCP決定のための基礎情報と決定系統樹の取扱い注意」について記述しています。うち、“決定系統樹の取扱い注意”については前回少し解説しましたので割愛すべきところは割愛して解説を進めましょう。

ハザード分析でリスト化されたコントロール手段は実際CCPか?

最初に、CCP候補となるコントロール手段について、①ハザード分析の結果である重大ハザードに対して決定されること、②コントロール不可欠、逸脱が潜在的に安全でないステップで確立されること、③コントロール手段は、ハザードの許容可能レベルがわかるものであること、の3点を挙げています。

ここ、非常に多くの方々が“罠にはまっている”(fall into a trap) 誤解の典型なので正確な理解が大切です。仕掛けたつもりの罠ではないのですが、加熱はCCP、金探はCCPという思考停止のお仕着せCCPに、オートマティックにはまっていく方々がとてもたくさんいらっしゃいます。「HACCPなんてこんなもんだろ」と高をくくっているような方々も多いのかもしれません。

あえて問いますが、あなたのオペレーションで加熱は、金探は、あなたの施設のハザードをコントロールできていますか? コントロールを保証できますか? コントロールできているかいないかを、正しく判断できていますか?

「加熱=CCP」というお仕着せから脱却できるか

最初の問いは、栄養細胞病原体と金属異物が、「重大ハザード」(Significant Hazards)としてそもそもリスト化されているかです。細菌病原体は、通常加熱で殺滅できる栄養細胞と、レトルトのような過酷加熱でないと殺滅できない芽胞とあり、芽胞を作る胞子形成病原体は通常加熱では生残するのですが、この胞子形成病原体が生残する前提に立って製造オペレーションと喫食までのプロセスを考えた時に、究極的には即時喫食なら、生残した芽胞は発芽して増殖する機会がないわけです。

ならば、通常加熱を確実にしなければならないので、「加熱をCCPに」と考えがちですが栄養細胞病原体の殺滅には中心温度70℃到達程度で達成されます(日本の大量調理マニュアルでは75℃1分以上)。それでは、すべての加熱でコントロールは不可欠(essential)でしょうか。特に穀物原料のアルファ化(結晶質でんぷんの非晶質化)を事例として考えると、「ご飯を炊く」「乾燥パスタを茹でる」は、栄養細胞病原体の殺滅条件を下回るオペレーションがあり得ないため、すなわち加熱でのハザードコントロールは「失敗があり得ず」「したがってコントロール不可欠ではない」と判断できるわけで、「加熱=CCP」のいい加減な思い込みはここで崩れます。

ロジックで納得できないとしたら実際にお米を炊飯している、乾燥めんを茹でている、といった現場のオペレーターとぜひ会話してみましょう。そもそも製品化できないような炊飯や茹でが、機械的にもヒューマンエラー的にもあり得るのかどうかを。

「金探=CCP」はもっと怖い―繰り返される異物混入

加熱ステップと同じように、金探も無思考でCCP化しがちな誤解がまん延しています。金属探知機は製品への鉄/非鉄の金属異物を連続的にモニター可能な画期的現代技術であり、HACCPの予防的プロセスコントロールとは、とても相性の良いコントロール手段です。したがって米国をはじめ日本でも多くのHACCP標準モデルで、この金探ステップをCCPとした場合のHACCP計画事例が示されてきて、これが多くの業種でモデルとして採用されてきました。

ここで大切なのは、あなたの施設と製品で「コントロール手段は、ハザードの許容可能レベルがわかる」のか?という問いです。金属探知機はすぐれた検知システムであり適所においては適材ですが、「大きなポーション」「水分含量が高い」「食肉など鉄分を含有している」といった対象商品の条件、および、異物の微小さや形状、材質といった限界があります。

極端な例を挙げれば、「骨付きチキンのカット」は金探がCCP足り得るのかと問います。回転歯は欠ける可能性があり、クレーム事例もあり、HACCPで取扱うべき「重大ハザード」と考えられ得ます。しかし金探では骨内のヘモグロビンに反応するので弱めの感度設定しかできません。したがって、実際には回転歯の欠けは金探を通過してしまう場合もあって、現場では旧来、使用前、定時、使用後の回転歯チェックをしており、欠けが見つかれば前回正常までさかのぼり製品を留め置き、除去するという一連のシステムがある現場は通常考えて想定されます。

このように既存の予防システムが「金探=CCP」の思い込みで崩れてしまうことが現実にあり得るわけです。ちなみに学校給食でも頻発している異物混入ですが、ここにはお仕着せCCPにのみ焦点が置かれてしまって、従来現場で実施されてきた予防的メインテナンスが無視されがちな、潜在的な問題があります。解決にはきちんとしたトレーニング体制が不可欠ですから、お声掛けさえ頂いたら現状の問題/課題を整理整頓差し上げますのでご相談ください。

お仕着せCCPの思い込みが実効性あるHACCPという世界感覚とずれている

「同じハザードに複数のCCP が存在する可能性」「単一CCPで複数ハザードをコントロールする場合」については、前々回で触れているので今回はさらりと流し、さらに「決定系統樹(ディシジョン・ツリー)」がどの程度使えるのかどうかは、前回の概説を踏まえてさらに先の回へ解説をゆだねたいと思います。

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)

代表取締役社長

杉浦 嘉彦 氏

株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)

一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007~2024年)

国際HACCP同盟認定 トレーナー・オブ・トレーナー

月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数

作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋

監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター

編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部

一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。