はじめに

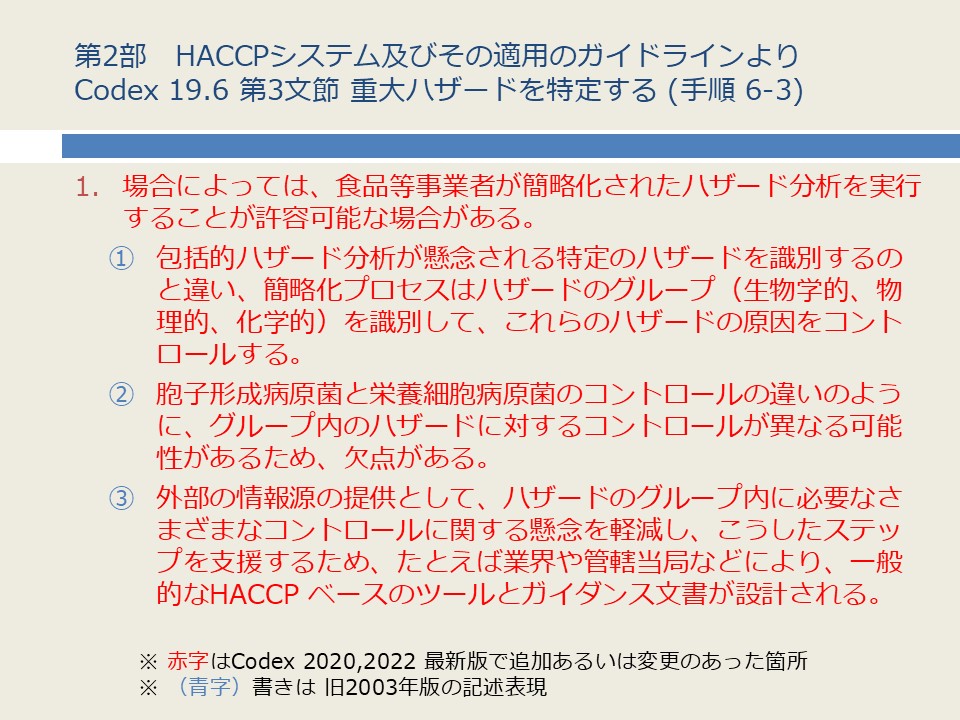

今回でHACCP適用編「19.6 ハザード分析」(手順 6 /原則 1)解説も第3文節目となりました。前々々回、この小節を俯瞰して解説した通りこの3文節目以降はすべて2020年版で新たに追加された内容となります。ハザード分析の適用3段階「①各ステップで起こり得る、かつ関係するすべての潜在的ハザードを列挙」「②重大なハザードを特定するためのハザード分析を実施」「③特定されたハザードをコントロールする何らかの手段を考える」のうち①を第1文節目(前々回)で、②を第2文節目(前回)で解説しましたが、この第1・2文節目で解説した手法を「包括的ハザード分析」(comprehensive hazard analysis)といいます。今回の解説は、この包括的ハザード分析ではなく簡略化されたハザード分析(simplified hazard analysis)が認められる場合があるということ。そしてただし、「③ハザードコントロール」の側面で弱点があることを、ていねいに解説します。

包括的ハザード分析が困難とされる“小規模営業者等”

さて、この簡略化されたハザード分析を実行することが許容可能な場合があるような食品等事業者とはどんな業種業態でしょうか。思い出してください。ハザード分析はこれまでの“見える化”の集大成でしたね。したがってこれもすでに、過去回で解説しているんです。第47回をぜひ読み返してください。「事業ごと性質により12手順7原則をそのまま適用するのがむずかしいオペレーションが存在していて、たとえば製造加工というより調理に近い現場がそれに当たります。またそもそも人・財政資源、インフラ基盤やプロセス、知識および実際上の制約が存在する場合(つまり、小規模である)もある、ということでこれらに対してCodexが弾力性(flexibility;柔軟性)のある適用を推奨しています」、といった旨の解説でした。

日本の食品衛生法ではこの小規模営業者等を「50人未満あるいは、“対面販売製造(例:菓子、豆腐、食肉、魚介類等の対面販売製造)、調理業(飲食・喫茶のほか惣菜、消費期限の短いパンの製造、集団給食、調理機能付き自動販売機等)、容器包装食品のみ貯蔵・運搬・販売、小分け量り売り等”業態の事業」と定義していたことも触れています。

続く、第48回にはこれに業界や独立した専門家、管轄当局などが協働で開発した手引書が有益であることを解説していましたので改めてしっかり読み返していただきたくお願いします。

“プロセス記述”そのものが簡略化ハザード分析に

さて、その簡略化されたハザード分析とはどういうものかですが、弾力性対応であるがゆえに何か定まった型式があるわけではありません。一つの例は前述した通り、業界や管轄当局などによる、一般的なHACCP ベースのツールやガイダンス文書で、日本の厚生労働省が出している「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(外部リンク:厚生労働省)はその一つです。

非常に数多くの手引書が開発され公開されていますが、それでもよくお伺いする悩みとしては「手引書と自施設とのギャップが著しい」「ピタリ合う手引書が無い」「手引書によって書きぶりが相当違って多業態(例えば、複数の営業許可を有する施設)対応がしづらい」「細かいオペレーションやシチュエーションの違いを無視して良いか迷う」「同じハザード(グループ)でも選択されたコントロール手段が自施設現場と違う」など困りごとを多く聞くことがあります。

そんな場合に便利なのが“プロセス記述”です。こちらも第15回で解説済みです。この回では「フローダイアグラムの開発が役立つ場合もある」としながらもオペレーションの全ステップを考慮するのに「同様の製造または加工ステップを使用して生産される同様の食品に使用する」(すなわち、製品のグループ化)ことで全ステップを確実に捉えるとしていました。

筆者は米国のHACCP上級コーディネーター養成トレーニングを受講・修了した機会にそのテキストのケーススタディ「小売り用ホットドッグ」にて、“プロセス記述”そのものが簡略化ハザード分析として取り扱われている事例を学びました。米国ではリテールHACCP規制といって消費者に直接販売される料理店や小売店は州によるHACCP規制が実施されています。ここでは「フードコード」という一般的なHACCP ベースのガイダンス文書がありますが、施設ごとのオペレーションはこのプロセス記述により“見える化”され、施設ごとに「ハザードを自覚」したコントロール手段の計画が文書化されるアプローチが採られていて、これをプロセスアプローチ(覚えなくて良いです)と呼んでいます。興味をお持ちの方は日本語版テキストが販売(外部リンク:HACCP上級コーステキスト)されているので参考にするとよいでしょう。

簡略化分析の欠点を補う“プロセス記述”や“製品記述”

ハザードのグループは、生物学的、物理的、化学的というグループ分けでは大くくりに過ぎるかもしれません。なぜならば、たとえば胞子形成病原菌と栄養細胞病原菌とではコントロールが異なる(例えば、通常加熱で殺滅できない/できる)可能性があるからです。初回でラーメン屋HACCPの最軽量アプローチを解説しました。ラーメン屋の屋台であってもハザードとコントロールの関係が見て取れることを解説しました。即時喫食されるのでラーメン完成後の保管や流通を考える必要がありません。そのため個人店舗の手引書簡易版が適用可能となるのですが、これがバックヤード調理して小売販売されるお惣菜だったような場合は第14回で解説したように製品完成後の保管や流通まで、施設ごとにハザードを自覚して、異なるかもしれないコントロール手段を特定する必要があるのです。

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)

代表取締役社長

杉浦 嘉彦 氏

株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)

一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007年より)

月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数

作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋

監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター

編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部

一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。