はじめに

ここまで「食品衛生の一般原則(CXC-1)」(General Principle of Food Hygiene;GPFH)の最新2022年版で決議された新しいCCP決定系統樹(ディシジョン・ツリー)について何度も触れてきました。このまま本文の解説を進めてしまうともう決定系統樹について触れる機会がなくなってしまうかもしれませんので、ここで番外編として「附属文書Ⅳ – 必須管理点(CCP)を決定するためのツール:CCP決定系統樹の一例」について解説をいたしましょう。

決定系統樹はCCP決定の理解を深めるのに役立つ

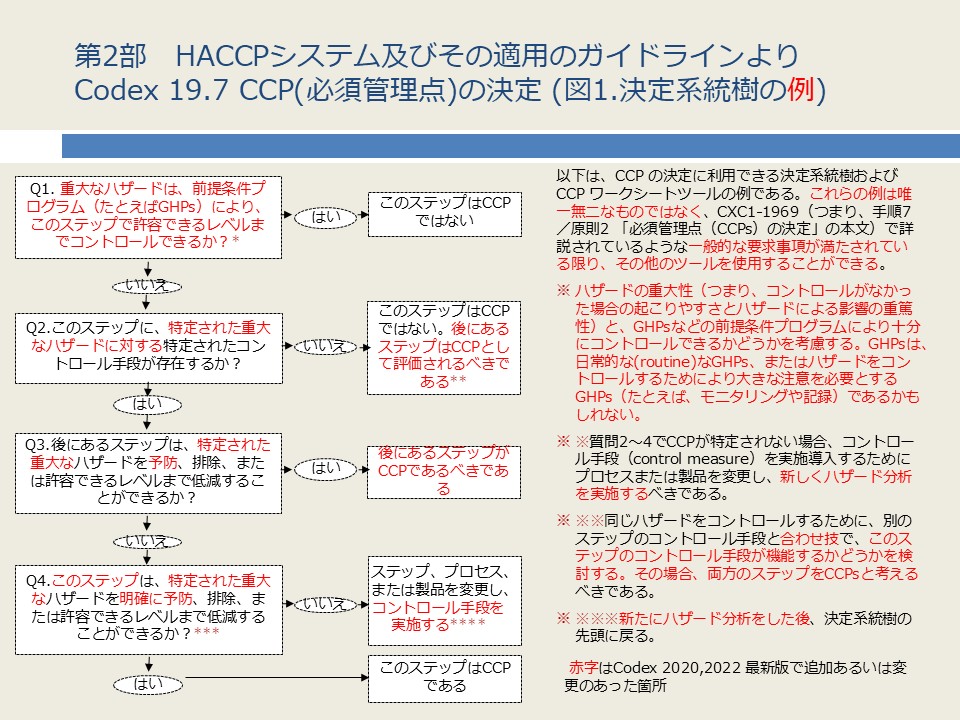

決定系統樹(ディシジョン・ツリー)とは、目標に至るまでの選択肢を樹形図型のフレームワークに組み込んだ意思決定に役立つツールのことです。図にありますように「CCP決定系統樹」では最新2022年版でQ1からQ4の4つの質問に一つひとつ上から順に、“はい”か“いいえ”で回答していく流れとなります。

順に、“いいえ” ⇒“はい”⇒“いいえ” ⇒“はい”と行けばめでたく「このステップはCCPである」となるわけですが、実際に使用してみると、そうさくさく進められるステップではなくて前手順の判断の再評価にさかのぼったり、また即回答できるような質問ばかりではなかったり、そもそも原材料の受入れから製品の出荷までのハザードの「起承転結」(第32回で触れています)を俯瞰しながらでないと判断できないなど、ステップのハザードごとに意思決定していくのはあまり効率的でないことが知られています。

それでも「CCPの決定」でどのような情報の整理・分析が必要とされるかを理解する助けにはなります。前版でも本文注釈で「決定系統樹~中略~はトレーニングの目的で数多く使用されてきた。多くの場合、この決定系統樹はCCPの決定に必要とされる論理と理解の深さを説明するために役立っている」と書かれていました。

重大ハザードがGHPで対処可能な場合もあり得る

それでは前版と2022最新版でどこが変更になったかを入り口に解説を進めましょう。最新版ではまずタイトルにあるように「決定系統樹は重大なハザードが特定される各ステップに適用」と使用されるステップを限定しています。原材料の受入れから製品の出荷までの各ステップは、手順6のハザード分析によって「ハザードがない」「潜在的ハザードのみ」「重大ハザードがある」の3種類となっています。このうち「重大ハザードがある」ステップの特定された重大ハザード一つひとつに対して、このステップがCCPであるか否かを判断していかなければなりません。潜在的ハザードと重大ハザードの区別がきちんとついているでしょうか。第59回および第60回で詳説していますのでぜひ復習ください。

次に注目していただきたいのは、Q1の「重大なハザードは、前提条件プログラム(たとえば適正衛生規範(GHPs;Good Hygiene Practices)― 一般衛生管理のこと)により、このステップで許容可能レベルまでコントロールできるか?」です。前版では重大ハザードとはすなわち、HACCPで取扱うべきハザードであり、必ず1つ以上のCCPがなければなりませんでした。ところが2022年版では「より大きな注意を要するGHP」という概念を新たに示して「一般のGHP」と区別するようになりました。そして重大なハザードはCCPだけでなくこの、「より大きな注意を要するGHP」で取扱われる場合もあることが示されています。これも過去に、第19回および第37回で詳説済みでしたね。

ここでは、重大ハザードとして特定されたけれども、CCPではなくGHPで対処されるのが適切である、と判断されればCCPではなくなります。旧版と違って後ステップにCCPを探しに行かなくても良くなります。ただし、個々の重大ハザードを対象としたGHPは、一般GHPとは区別してモニターや是正措置、検証を衛生管理計画にあらかじめ盛り込んで、それらすべてを記録しなければいけない特別なGHPとして取り扱わなければなりません。これは第62回(前々々々々回)をご参照ください。

重大ハザードをHACCPで取扱う場合CCPは1つ以上が必須

Q1で、重大なハザードに対してやはりGHPでなくHACCPで取扱うと判断されたならば、Q2からは前版のQ1に当たる質問となります。そうすると前版での4つの質問が、最新版では3つの質問に減っていなければなりませんね。ではなにが割愛されたのでしょうか。実は、旧版Q3の「特定されたハザードによる汚染が、許容可能レベルを超えて発生するか、または許容不可能レベルまで増加する可能性があるか?」が最新版では削除されているのです。その判断はすでに手順6のハザード分析で、具体的には第60回にご紹介した「“重大なハザード”特定の①~⑨考慮点」のうち②や③でリスク評価済みだから、ここで蒸し返すのはよそうとなったわけです。

HACCPで取扱うとなった重大ハザードには必ずCCPが1つ以上なくてはなりません。したがいまして、検討されるステップがCCPでなければ後のステップにCCPはあるのか、もしくは合わせ技で複数のCCPをハードルのようにしてハザードをコントロールしているのか、これらを順に検討し、判断していく流れは前回、前々回とすでに解説した通りです。

決定系統樹はこのように手順6 ハザード分析および手順7 CCPの決定のほとんどの要素を盛り込んだフレームワークとなっています。おそらく今回の解説を読んで相当面倒そうだなと感じられた読者は多く、そうであれば必ずしもCCPを簡易に判断できるツールなわけではなさそうだと気付かれた読者も多いのではないでしょうか。これが、これまでCCP決定系統樹の使用に慎重なコメントを繰り返し申し上げてきた理由となります。そしてこのCCP決定系統樹は唯一無二のものではなく単なる例であること、前版では「すべての食品製造オペレーション(たとえばと畜など)に特化したものではない」とも注釈されているものだということを忘れないで使用するかしないかを慎重に判断していただくことをお勧めします。

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)

代表取締役社長

杉浦 嘉彦 氏

株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)

一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007~2024年)

国際HACCP同盟認定 トレーナー・オブ・トレーナー

月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数

作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋

監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター

編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部

一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。