はじめに

HACCP12手順の7手順目、HACCP7原則「適用」の第2原則目、「19.7 必須管理点(CCPs)の決定」(手順 7 /原則 2)の4文節も最後の4文節目解説となりました。第4文節は60文字で、とても記述ボリュームが少ないことをここまで繰り返しお伝えしてきました。今回は前版からの改訂内容とその意味を整理しつつ解説をいたします。

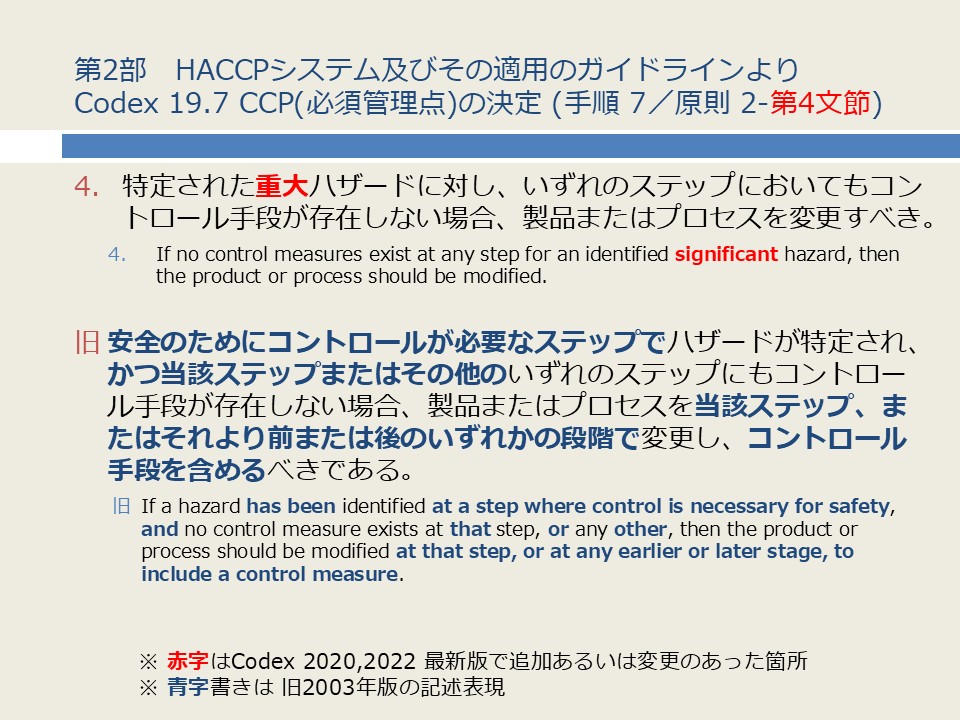

最新2022年版での「食品衛生の一般原則(CXC-1)」(General Principle of Food Hygiene;GPFH)におきまして、このセクション19「適用」の7「必須管理点の決定」(手順7/原則2)、第4文節の全文は図の通りで、「特定された重大ハザードに対し、いずれのステップにおいてもコントロール手段が存在しない場合、製品またはプロセスを変更すべき」とたったの60文字です。

これが旧2003年版では図に併記している通り、「安全のためにコントロールが必要なステップでハザードが特定され、かつ当該ステップまたはその他のいずれのステップにもコントロール手段が存在しない場合、製品またはプロセスを当該ステップ、またはそれより前または後のいずれかの段階で変更し、コントロール手段を含めるべきである」とカウントすると132文字で倍以上の記述ボリュームでした。参考までそれぞれ英文も併記記載しております。

この2020年版で追記されたあるいは変更された箇所を赤字に、逆に2003年版にあって後の版で削除された箇所を青字に区別しております。見ると新版に追記された赤字部分というのは「重大な」(significant)という単語のみで、むしろ旧版からは何か所も部分削除がされています。

すなわち前版の記述から大きな要素が削除されたのではなく、全体的に表現がスリム化されてシンプル表現に落ち着いたというのが大まかな改訂の見立てとなります。

決定系統樹で理解を深めよう

前々回に解説した決定系統樹の図を振り返り見てみましょう。「CCP決定系統樹」では最新2022年版でQ1からQ4の4つの質問に一つひとつ上から順に、“はい”か“いいえ”で回答していく流れでした。ただし、注意してみると各所に「※」が付いていて、実際に使用してみると、そうさくさく進められるステップではなくて前手順の判断の再評価にさかのぼっていましたね。実は今回解説している文節はこの「※」のうち2つ目の、「※※質問2~4でCCPが特定されない場合、コントロール手段を実施導入するためにプロセスまたは製品を変更し、新しくハザード分析を実施するべきである」に当たるのです。

ただ、CCPだけでなくて「重大ハザードがGHP(適正衛生規範)で対処可能な場合もあり得る」とも解説していましたね。つまり重大なハザードに対処するコントロール手段にはCCPかあるいはGHPである場合もあって、決定系統樹では「※ハザードの重大性~(中略)~ハザードをコントロールするためにより大きな注意を必要とするGHPsであるかもしれない」がそれに当たります。

安全のためにコントロールが要求されるハザード

次に、旧版の「安全のためにコントロールが必要なステップでハザードが特定され」に着目しましょう。これは第60回で解説した、「19.6 ハザード分析」(手順 6 /原則 1)を構成する5つの文節の第2文節の適用を示しています。この回の図を振り返っていただくと「(各ステップで列挙した潜在的ハザードの中から、)HACCPで取扱う必要のある重大なハザード(を特定する)」の箇所が赤字となっており、すなわち新版ではもう前節で述べられているということがわかります。したがって本節での記載は二重記載となってしまいますので省略され、「(各ステップで)特定された重大ハザードに対し」というシンプル表現となったわけです。

すなわち「安全のためにコントロールが必要なハザード」=「重大なハザード」というわけですね。ちなみに、これは米国規制だと「安全のためにコントロールが要求されるハザード」になります。「必要な」(necessary)は「目的のためには不可欠な」という意味ですが「要求される」(required)は「法令で義務付けられた」となります。Codexは国際推奨事項なので「必要な」ですが、日本では食品衛生法でこのCodexに準拠することが義務付けられたため米国と同様に「要求される」となります。つまり「法的要求事項」ということです。

ここまで行くと、旧版から省略された箇所が上述の「ステップで(重大)ハザードが特定され」た後の、「個々の重大ハザードへのコントロール手段の適用」(第63回)、その「ハザード分析でリスト化されたコントロール手段は実際CCPか?」(第65回)で記述済みの内容であることは見て取れるのではないかと思います。

コントロールできない製品はそもそも上市できない

本題に戻りましょう。特定された重大ハザードに対してコントロール手段が存在しない場合に製品の仕様、あるいはプロセスを変更しなければならないということは、つまりはコントロールできない製品を出荷してはダメだという意味となります。「HACCPの意図は重大ハザードのコントロールへの集中」(第44回)です。たとえば、開発した新製品において、最終製品検査で菌が検出されようがされまいが上市することすらかないません。

これは要するに手順2(第53回)に「戻る」という意味です。ハザードにかかわる原材料、また成分の配合割合、プロセスコントロールの強化等、場合によっては期待する品質目標とのせめぎあいになりがちですが、品質を求めて安全性を毀損(きそん)することはあってはならないということを忘れないでください。

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)

代表取締役社長

杉浦 嘉彦 氏

株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)

一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007~2024年)

国際HACCP同盟認定 トレーナー・オブ・トレーナー

月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数

作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋

監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター

編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部

一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。