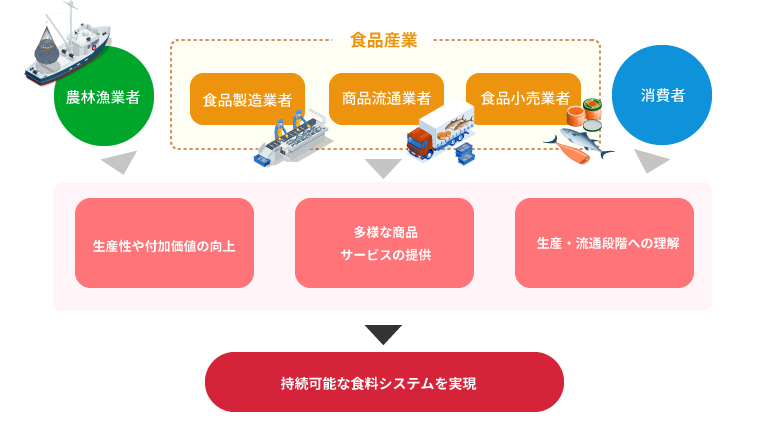

食料システム法とは

2025年(令和7年)6月11日に「食料システム法」が成立・公布されました。(正式名称は「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」。)

食品等のサプライチェーン全体で、合理的な費用を考慮した価格形成、取引の適正化を推進するもので、食料の持続的な体制を確立することを目指す法律です。背景には、原材料費や人件費の高騰、物流コストの増加など、食品業界を取り巻く環境の急激な変化があります。

2026年(令和8年)4月には全面施行を控えており、食品製造業を含む食品関連事業者が、持続可能な食料供給の担い手として、より積極的な役割を果たすことが求められています。

制度の2本柱とポイント

農業の資材費や食品の原材料費等が高止まりしている現状から、食料安全保障の確保を図る観点で「食料システム法」は制定されました。以下は、政策の2本柱です。単なる価格調整を行うのではなく、食料供給の構造を改革し、持続可能性な食料システムを実現することがゴールとなっています。

食料システム法の2つの柱

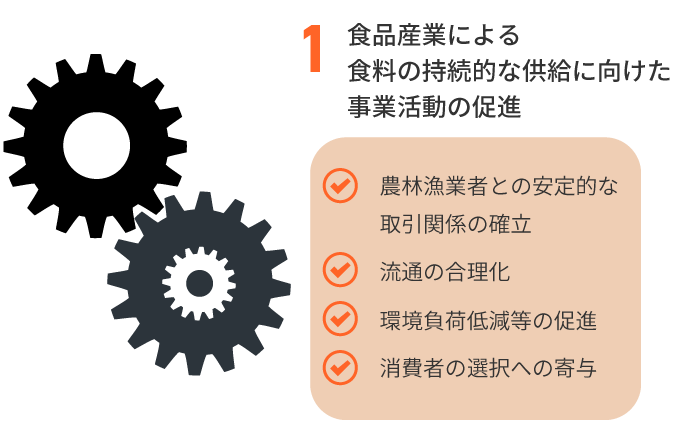

①持続可能な食料システムの確立

食品事業者が農林漁業者との安定的な取引関係を構築し、環境・地域・経済の持続可能性を高めていくための事業活動を促進します。

この取り組みは、世界的な情勢不安や災害などによる供給リスクを見据えたものでもあります。輸入依存が高まると、供給不足や価格高騰といった悪循環が起こりやすくなります。そのため、国内での安定的な生産体制の確保も重要視されており、食料安全保障の観点からも意義のある施策といえます。

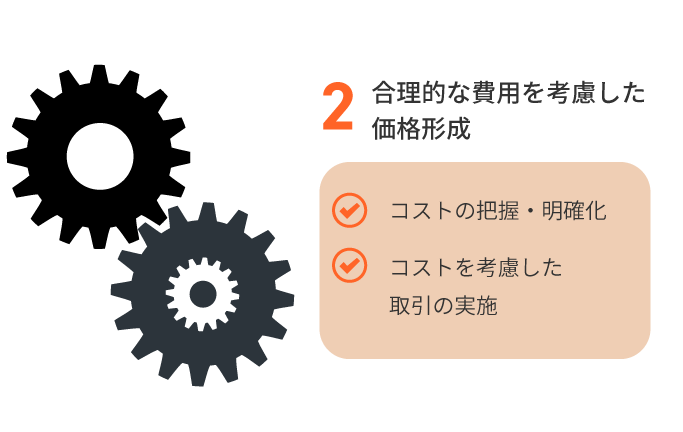

②合理的な費用を考慮した価格形成

食料の持続的な供給を実現するために、生産・加工・流通・販売の各段階で発生する費用を適正に価格に反映させることを目指します。この背景には、物価高騰による、食料品や農畜産品の生産コストの増加があります。価転嫁を円滑に進めるための環境整備の一環であるといえます。

食品製造業者は、原材料の調達から製造・流通までのコストを適正に反映した価格形成を行うことが求められます。

“努力義務”がもたらす取引の透明化

上記でも示した通り、「食料システム法」は食品事業者の事業活動と取引の適正化を促す新たな枠組みです。この中でも注目されるのが、価格交渉における「努力義務」です。

努力義務とは?

売り手(生産者、食品メーカー)は、原材料費・人件費・物流費などのコスト上昇を根拠に価格交渉の申し出をし、買い手(食品メーカー、小売業者など)はこれに対して誠実に対応する「努力義務」を負います。また、品目によっては「コスト指標」が作成・公表されます。

法的拘束力を持つ義務ではありませんが、取引慣行の改善を促す強いメッセージであるといえます。「努力義務」を踏まえた事業者の判断基準については、今後、審議会の意見も踏まえ、省令で具体化予定となっています。

2つの努力義務

- 持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める自由を示して、協議の申出がされた場合、誠実に協議

- 商慣習の見直しなど、持続的な供給に資する取組の提案があった場合の検討・協力

コスト指標とは?

2025年(令和7年)6月時点で農林水産大臣が指定した品目、米、野菜、飲料牛乳、豆腐・納豆を候補)について、業界団体が「コスト指標」を作成し、指標を活用した制度の運用を行う予定です。人件費・輸送費・原材料費などを統計データに基づいて数値化したもので、価格交渉の客観的な根拠として活用されます。

「コスト指標」の整備を進めていくことで、取引価格の妥当性について、双方が納得しやすくなることが期待されています。

企業が取り組むべき対応策

「食料システム法」は、食品業にとって取引慣行の見直しと経営体制の強化を迫る重要な転換点です。食品業界への影響としては、以下の3つが挙げられます。

食品業界への影響

①サプライチェーン全体の透明性向上

コスト情報の共有が進むことで、サプライチェーンのどこに非効率があるかが可視化され、改善のきっかけになります。これは、単なる価格交渉を超え、業界全体の健全化につながります。

②中小企業の交渉力強化

従来の「買い手優位」の商慣習に対し、法的な後押しが入ることで、中小の食品メーカーや生産者も交渉の場で対等な立場を築きやすくなります。業界団体や行政による支援を活用することが交渉力強化の鍵といえます。

③消費者への説明責任と価値訴求

価格転嫁による食品価格の上昇が予想される中、企業は「なぜ価格が上がったのか」「その背景にある持続可能な取り組み」などを丁寧に説明することが求められます。

安心・安全、環境配慮、生産者支援といった“見えない価値”の訴求がブランド信頼の向上につながっていくでしょう。

企業が確認・対応すべきポイント

適切な取引価格に向けた協議が「努力義務」として課されること、さらに、持続可能な食料システム確立に向け、計画認定制度が実施されることを踏まえ、企業が確認するべきポイントをまとめました。

コストデータの整備と可視化

コストを考慮した「価格交渉」を行うために、根拠となる「合理的な費用」を提示するため必要があります。そのためには、精緻なコストデータの整備が不可欠です。

- 原材料費、人件費、物流費、製造コストなどを品目別に分解

- 変動要因(為替、燃料価格、季節要因など)の分析

- 定期的な更新と社内共有体制の構築

これにより、交渉時に「見える化」された根拠を提示でき、信頼性の高い対話が可能になります。価格交渉に関しては、業界団体が策定する「適正取引推進ガイドライン(中小企業庁)」も参考になります。

計画認定制度の活用

農林漁業者との安定的な取引関係を構築するための「計画認定制度」では、事業計画を農林水産省に提出し認定を受けることで、融資・補助金・税制優遇などの支援が受けられます。中小企業でも申請可能で、地域連携や国内原料の活用などが評価の対象となります。

- 融資・補助金の優遇

- 取引先との信頼関係の強化

- SDGsやESG対応の一環としての評価向上

契約内容の見直しと文書化

価格交渉だけではなく、取引や契約全体を見直す機会にもなります。

また、大手企業と比較して交渉力に課題を抱える中小企業は、行政や業界団体による情報・支援を活用することも、今後の立場を強化していく上で必要となります。

- 契約期間、返品条件、支払い条件の明確化

- 書面での契約締結を実施

- 不当な値引きへの対応ルールの整備、業界団体による交渉支援

【まとめ】持続可能な食料供給の担い手として

食料システム法は、近年の物価高騰を背景に、サプライチェーン全体で、合理的な価格形成、取引適正化を推進するための法律です。

食品業界にとっては、「コストと価値の見える化」を進めるチャンスでもあります。持続可能な食料供給の実現に向けて、業界全体での連携と理解が必要となってきます。

今後は、消費者・地域・生産者との共創を通じて、企業としての社会的責任を果たしながら、競争力とブランド価値を高めていくことがより求められていくでしょう。

食品ITNAVIでは食品業事業者さまに向けて最新情報の提供に努めています。続報についても随時お伝えしてまいりますので、ぜひメルマガやSNSでチェックしてください!

関連サービスのご紹介

食料システム法の成立により、食品関連事業者には、原材料費・製造コスト・物流費などコストデータの整備と可視化がより求められるようになります。これらの情報を正確に把握し、価格交渉や経営判断に活用するためには、業務全体を統合的に管理できる仕組みが不可欠です。

こうした課題に対応する手段として、ERPの導入が注目されています。

「スーパーカクテルCore FOODs」は、食品製造業・卸売業・小売業など、食に関わるあらゆる業種に対応した製販一体型の統合ERPパッケージです。販売・生産・原価の情報を一元管理することで、部門間の連携を最適化し、コストの“見える化”を実現。価格交渉の根拠となるデータの整備や、在庫ロスの防止、トレーサビリティの強化など、企業の課題解決を支援します。

また、食品業界特有の商習慣や賞味期限・ロット管理にも対応しており、中小企業でも導入しやすい柔軟な構成と手厚いサポート体制が特長です。持続可能な食料供給体制の構築に向けて、企業の基幹業務を支える「スーパーカクテルCore FOODs」の導入を、ぜひご検討ください。

よくある質問

- Q.食料システム法とはどんな法律ですか?

- A.食品等の持続的な供給を実現するために、食品事業者の事業活動を促進し、合理的な費用を考慮した価格形成を通じて、取引の適正化を図る法律です。食品産業の持続的な発展と、安定した食料供給体制の構築を目的としています。

- Q.計画認定制度とは何ですか?

- A.食品産業の事業者が、農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る事業活動等に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合、融資等の各種支援措置を受けることができる制度です。

- Q.努力義務とは何ですか?

- A.食品事業者は、価格交渉において合理的な費用を考慮するよう努める義務があります。例えば、コスト上昇の説明に対し誠実に協議することや、商慣習の見直し提案に協力することなどが求められます。

- Q.コスト指標とは何ですか?

- A.指定品目(例:米、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆など)について、農林水産大臣が認定した団体が作成する、価格形成の参考となる指標です。これにより、取引価格が下回らないよう促されます。

- Q.制度に関する問合せはどこにすればよいですか?

- A.農林水産省の食品産業部企画グループが窓口です。

【参考】

・農林水産省「食料システム法概要パンフレット」

・農林水産省(令和7年)「食料の持続的な供給に関する法制化について」

・農林水産省(令和7年)「食品産業の発展に向けた計画認定制度(食料の持続的な供給に関する法制化)」

・農林水産省「食料システム法計画認定制度」

・中小企業庁「ここから始める価格交渉」