はじめに

HACCP12手順の7手順目であり、HACCP7原則の第2原則目でもある「19.7 必須管理点(CCPs)の決定」(手順 7 /原則 2)の「適用」は4文節で構成されていると前々回整理しました。またその中で4文節各々の文字数の違いをお示しして、今回の解説対象である第2文節は、前回 第1文節の598文字に次いで、341文字とそれなりの文字数を充てていることにも触れていました。

これまでのように原則編の解説「第37回」は事前に目を通していただくと、いらない混乱を避けられます。解説内容に重複する部分も大いにあるのですが、ここはていねいに逐条解説を進めさせてください。

Codex自身が発する決定系統樹への警戒

Codexのガイダンス改定はCCFH(食品衛生部会)で世界40カ国超の専門委員が集まりすべての参加国の一致をもって議決しています。解説を進めている「食品衛生の一般原則(CXC-1)」(General Principle of Food Hygiene;GPFH)の最新2022年版で決議された新しい決定系統樹(ディシジョン・ツリー)について経緯をご説明すると、1997年版で開発された決定系統樹について、“すべての現場に適合可能ではない”と注意書きされていたことからわかる通り、各国各業種業態で一致して使用できるCCP決定ツールとは言えなかったことから、2020年版の改定作業で大きな議論の焦点となりました。最終的にブラジルが挙げた提案が採択されたわけですが、この新しい決定系統樹も結局のところ“一例に過ぎない”ことが強調されており、前の版と状況はまったく変わっていません(すなわち、すべての現場に適合可能ではない)。

ちなみに一方で、決定系統樹の掲載を止めてしまおうという参加国はゼロだった。そこで“一例に過ぎない”と注意書きを添えて掲載することとなったわけです。Codexが最も懸念されているのは、Codexに掲載されているからといって半強制的にすべての現場に要求するような行為です。Codexの決定系統樹は繰り返しますがあくまでも“一例に過ぎない”ことへの認識を外してはいけません。

決定系統樹は一例、本文に示されている要求事項

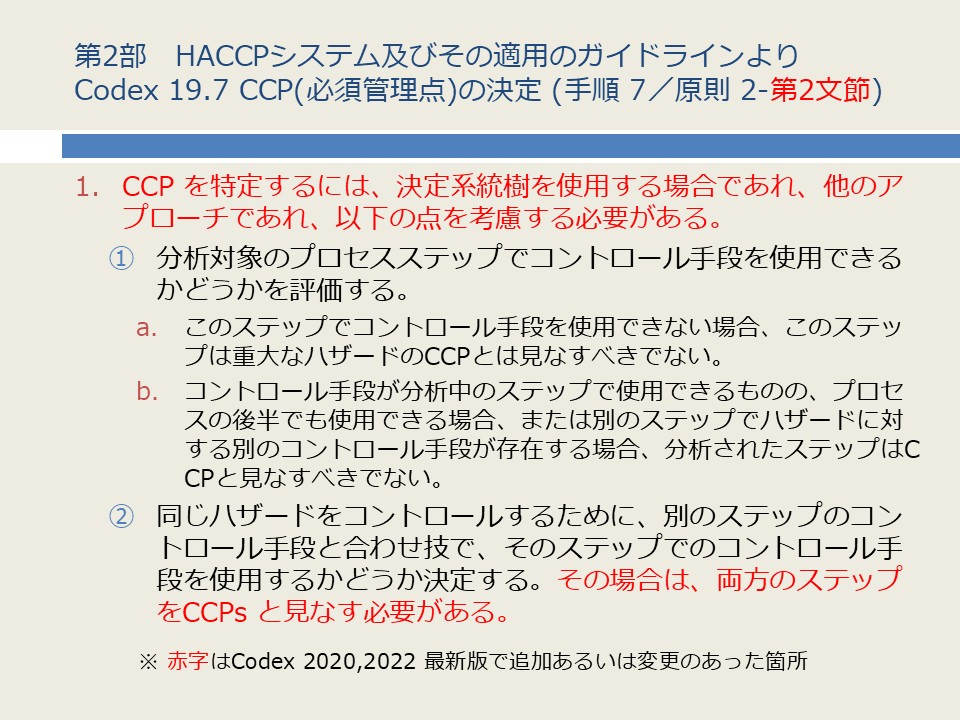

決定系統樹はあくまでも“一例に過ぎない”ため、決定系統樹を使用しない場合もありますし、「ハザード分析およびCCPの決定」にはさまざまな書式があります。Codexで書式を指定するものではなく、リテール施設ではプロセスの記述でもってこの「ハザード分析およびCCPの決定」を文書化する事例もありますが、そのいずれであっても図に示した要求事項が本文に示されています。

図にお示しした第2文節の全文ですが、前々回の図では第2文節(概略)が赤字となっていたのが、今回の図を見るとそのほとんどが黒字で、赤字となっているのは“両方のステップをCCPs と見なす”(すなわち合わせ技CCP)だけです。これは精査した結果、前版の本文にはないものの旧・決定系統樹にはあった文言を含むともともと記述があったという解釈ができるため、今回改めて黒字にしてみたわけです。

合わせ技CCPを事例から学び取ろう

合わせ技については、前々々回の「個々のハザードへのコントロール手段適用」で解説しましたね。そこではCodexの示す事例として「リステリア・モノサイトゲネス」をハザードとして挙げていましたが、コントロール手段のうち「加熱調理」はCCPであり得るけれども、「洗浄/消毒」は通常GHPとして実施されると説明されていました。合わせ技が複数CCPとなる事例としては、筆者が示す事例として「胞子形成病原菌」をハザードとして挙げてこれが通常加熱のみであった場合は芽胞が生き残るので、「冷却」および保管の時間/温度コントロール、あるいは「pH」や「水分活性」、「添加剤」などが合わせ技として考えられることを紹介しています。これらCCP候補になりうる特定のプロセスステップは、第20回および第21回で詳しく紹介していますのでここでは割愛します。

さらに合わせ技CCPとして考えられる事例を挙げてみましょう。一つ目は、次項Codex 19.7「個々のCCPに対して有効性確認済みの許容限界を確立する」(手順8/原則3)で改めて解説する内容とかぶりますが、例えば加熱調理の中心温度達成を保証するのに中心温度そのものを測るのでなく間接的パラメータを使用する場合が考えられます。ビーフパティは挽肉なので中心まで火が通らないといけませんが、これを鉄板の上で同じ温度、同じ時間だけ調理しても条件が変わる場合として、パティの厚さが違う、あるいは赤身/脂身の比率が違う場合が考えられます。前者であれば「成型」ステップが、後者であれば「配合」ステップがCCPになり得るわけです。もちろんオペレーションの状況により実際に複数CCPとするかはケース・バイ・ケースであることは断っておきます。

もう一つは前回、挙げた金属異物を「金属探知」でなく回転刃など機械の破損により混入するステップの「使用前後確認」をCCPとする場合です。もし、機械の破損が、粗挽き/混合/チョッピング/乳化と、いくつかのステップが挙げられる場合はそのすべてのステップがCCPになり得ます。ただし、複数ステップがCCPであってもHACCP計画の内容が同じであれば一連のオペレーションを1 CCPとしてシンプル管理できます。

あくまで目的はハザードコントロールであり、そのためにこれまで現実(リアル)に実施されてきた、真のCCPを見逃さないことが何よりも大切です。

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)

代表取締役社長

杉浦 嘉彦 氏

株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)

一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007~2024年)

国際HACCP同盟認定 トレーナー・オブ・トレーナー

月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数

作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋

監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター

編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部

一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。