INDEX

1.食品業の販売管理業務とは? ~販売管理業務フロー図で確認~

2.食品業の販売管理が他業種よりも難しい理由

3.食品業の販売管理はシステム化と相性抜群

4.食品業で販売管理システムを選ぶポイントは?

5.食品業向け販売管理システムのご案内

6.よくある質問

食品業の販売管理業務とは? ~販売管理業務フロー図で確認~

販売管理に含まれる具体的な業務内容は、見積書の作成から受発注、商品の出荷・納品、代金の請求・入金管理まで、商品とお金の一連の流れを管理することです(販売管理業務フロー図参照)。顧客と生産部門をつなぐ役割を担い、食品業の基幹業務のなかでもとりわけ重要な業務といえるでしょう。

販売管理は、下のワークフロー図に示した5つのフェーズによって成り立ちます。

1.受注管理

受注管理には、注文の受付から見積の作成・契約締結・納期管理・伝票作成までが含まれます。食品業では、受注から出荷までのリードタイムが総じて短いため、迅速な処理が求められる一方で、顧客との信頼関係を保つためにもミスが許されない、非常に重要な業務です。

2.出荷管理

受注した商品の出荷・納品までを管理する業務です。納品日や納品先に合わせた配送の手配や出荷指示書などの作成などが含まれます。食品業では食品トレーサビリティにも関わってくるため、正確な記録が欠かせません。

3.請求管理

請求書・入金確認を行ないます。請求書の作成・発行・送付を行ない、その後、入金管理・支払管理を行なう流れとなります。取引回数が多い食品業では、掛け売り(締め)請求方式を用いることもしばしばです。売掛金が入金されたり買掛金を支払ったりしたとき、入出金情報と請求情報を突き合わせて帳簿上の売掛金や買掛金を消していく業務は消込と呼ばれます。

4.在庫管理

企業内で保持する原材料・仕掛品・製品などの在庫を、生産や販売などの活動に照らしあわせて適正に供給できるよう管理することをいいます。具体的には、定期的に帳簿上の在庫と実在庫の突き合わせ(棚卸)を行ないます。

当然ながら、適正在庫を保つためには受注・仕入管理と在庫管理の連携が非常に重要です。

5.仕入管理

在庫数が減ってきたら、出荷数を予測しながら発注・仕入を行ないます。商品の在庫切れによる商機逸失、あるいは大量の余剰在庫を抱えることは、競争が激しく利益率を高めづらい食品業では致命的です。精緻な需要予測とリードタイムを考慮に入れた発注点の設定には、経験と高度なスキルが求められるため、担当者の負荷が高い業務といえます。

食品業の販売管理が他業種よりも難しい理由

受注・仕入管理と在庫管理の連携を図る販売管理は、あらゆるビジネスの基礎ともいえる業務ですが、食品製造業、食品卸売業、食品小売・販売業など、食品業界では特に重要で、かつ難しい業務といえます。食品業の販売管理には、他業種にはない、以下のような特徴があるためです。

1.食品業界の3分の1ルール ~賞味期限・消費期限管理~

食品業のサプライチェーンにおいては、賞味期間の3分の1以内で小売店舗に納品する商慣習、いわゆる3分の1ルールがあります。

このルールでは、賞味期間の3分の1以内で納品できなかったものは、賞味期限まで多くの日数を残すにも関わらず、廃棄せざるを得ません。商品在庫の適正化はあらゆる業種で重要ですが、加えて消費期限・賞味期限管理が厳しく求められることは、食品業の販売管理・在庫管理業務をきわめて困難にしています。

2.受発注の頻度が高い

前述のように、食品業で取り扱う商品には、厳しい賞味期限・消費期限管理が求められます。当然ながら、商品を大量に製造・仕入れ、長期にわたり保管しておくといった対応がとれません。青果物・水産物・乳製品など、鮮度が重要な商品・材料を扱う事業者ではなおさらです。

そのため、多くの場合、小ロットでの受発注をこまめに行なうことで対応せざるを得なくなります。

結果として食品業では、日々、膨大な受発注業務が発生します。日配品であれば朝の早い時間、イベントや季節商品であれば繁忙期に集中するなど、マンパワー不足に陥る場面も少なくありません。他業種以上に人手不足の傾向が強い食品業では、けっして小さくない負担です。

3.非効率な書面でのやりとり

中小企業庁の「令和3年度取引条件改善状況調査」によれば、卸売業全体で電子受発注に対応済みの事業者は半数を超えています(図2)。一方、食品業では、取引先に小規模の小売事業者が多いことから、現在でも郵送やFAXなど紙書類・伝票でやりとりされることが少なくありません。

こうしたアナログでの対応は、請求漏れや転記ミス、誤発注の温床になりがちです。販売管理と在庫管理で二重入力が発生するため、効率的でもありません。過剰在庫や欠品も防げないでしょう。

また、紙伝票やExcel(エクセル)での販売管理は、複数拠点での情報共有が難しく、業務の属人化が起こることも大きなマイナスです。

食品業の販売管理はシステム化がおすすめ

上述のように、食品業にとって、煩雑な販売管理業務は大きな課題です。ただ、それだけに、デジタル化による業務効率改善のインパクトが大きい業務でもあります。

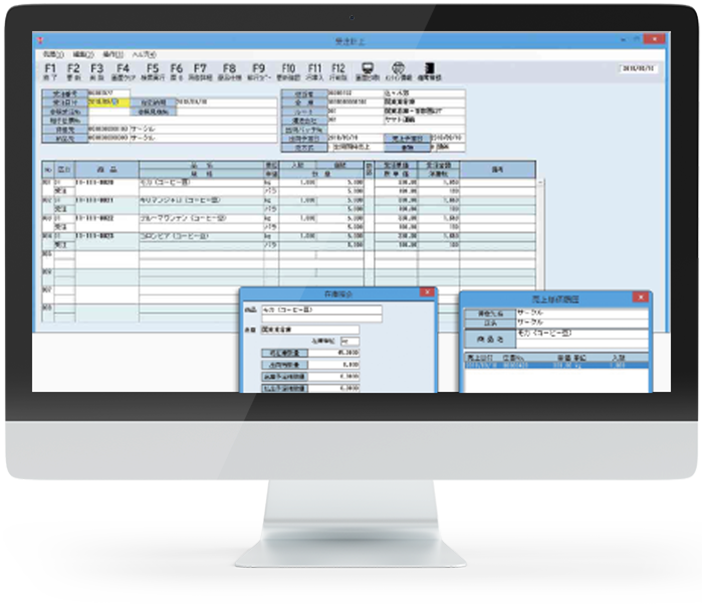

販売管理システム/販売管理ソフトは、従来、手作業やExcelで管理していた商品とお金の一連の流れをひとつのシステムで視える化し、ペーパーレス化と業務効率化を支援するシステムです。具体的にいえば、見積・受発注・支払請求・買掛売掛の状況までをひとつのシステムでカバーします。

メリット1 バックオフィスの大幅な業務効率化

受発注の頻度が高く、販売管理が属人的かつ煩雑になる食品業では、システムによる自動化・ペーパーレス化で、大幅な省力・省人化を図れます。販売管理システム導入で残業時間の抑制などの働き方改革に成功した例は枚挙にいとまがありません。

販売管理システムを導入すれば、日々発生していた膨大な伝票入力が不要になるほか、FAX代や紙補充・シュレッダー処理などの無駄なコストや業務も削減できます。日次や週次の集計も容易になるため、経営判断もよりスピーディになるでしょう。施策の即効性が高いことは、販売管理システムの大きなメリットです。

約30%の業務削減に成功

データ活用も円滑になり、効率化が多面的に進展

カネス製麺さま

関連記事として、麺製造業の老舗、カネス製麺さまでの導入事例をご紹介します。同社では、販売管理システムとEDIの連携で受注処理を自動化し、30%の工数削減に成功しました。受注状況をリアルタイムで確認できるようになり、生産管理や在庫管理の面でも効率化が進んでいるとのことです。

食品業において安易な原価削減は商品のクオリティや衛生管理とトレードオフになるため容易でありませんが、販売管理費の圧縮については、どの事業者さまも積極的に取組みたい課題ではないでしょうか?

メリット2 現場の効率化・在庫管理の最適化

販売管理システムの導入効果は、バックオフィスだけに留まりません。同時に現場作業も効率化できます。

ハンディターミナル(HHT;Hand Held Terminal)と連携することで、現場でも入出荷の検品と棚卸の劇的な省人・省力化が可能になります。バーコードを読み取るだけで入出荷情報が販売管理システムに反映されるため、販売管理側での伝票入力の二重作業も不要に。転記ミスが起こる状況そのものがなくなります。

バックオフィスでも現場でもタイムリーな在庫把握ができるようになれば、過剰在庫や欠品を防ぎ、先入先出が徹底されて、期限切れによる廃棄も減らすことができます。

結果として、顧客満足度の向上にもつなげられるでしょう。

発注点を設定してアラートを鳴らすことも。欠品を防ぎ、適正在庫を常に保つことができます。

メリット3 販売管理システムに蓄積したデータをもとに精緻な需要分析まで

なにより大きなメリットは、過去の売上や注文状況などの数値分析をもとにした精緻な需要分析、データドリブン経営が可能になることです。

蓄積したデータは部門間の垣根を越えて全社的に共有できるため、販売管理の担当者のみならず、例えば営業スタッフが顧客への提案・レポーティングに活用できるなど、施策の幅が拡がります。顧客管理機能で得意先の問合せ履歴なども社内で共有できるため、顧客満足度の最大化にも活用できるでしょう。

変化が激しく、また、顧客の信用度が重要となる食品業においては、蓄積した情報を資産として活用できる体制づくりは不可欠です。また、そうであるなら、一日も早くデータの蓄積を始めるに越したことはありません。

長期間運用すればするほど蓄積されたデータ精度と導入効果が高まっていく――これが販売管理システム最大のメリットです。

食品業で販売管理システムを選ぶポイントは?

販売管理システムは各社から提供されていますが、食品業で導入するためには、いくつかのハードルがあります。

1.食品業の商慣習への対応

販売管理システムと銘打ったシステムは数あれど、カスタマイズなしで食品業特有の商慣習に対応できるシステムはそれほど多くありません。食品業向けに特化した販売管理システムを導入することが要点となります。

食品業では、商品によって注文時の荷姿(バラ・ロット・ケースなど)が異なります。単位が違う不定貫商品を扱う場面も少なくありません。また、通常の受注計上のほか、例えばお菓子の詰め合わせ商品などを扱うケースでは、組立て品の「セット加工計上」といった受注計上の処理が必要になるケースもあるでしょう。食品業向け販売管理システムであれば、そうした煩雑な対応を標準機能で行なうことが可能です。

また、賞味期限・消費期限・有効期限など取引条件に応じたきめ細かな在庫管理、軽減税率及び経過措置に絡んでの商品ごとに消費税率を設定する機能なども標準で備えているため、追加カスタマイズ料金が発生しません。

2.生産管理システムや原価管理システムとの連携は?

すでにご説明したように、販売管理システムは食品業のデータドリブン経営の中核を担うシステムです。販売管理システムに蓄積されたデータを管理会計や製販計画、原価管理業務にスムーズに活用できれば、導入効果はより大きなものになります。生産・入出荷の記録がシステムに残るため、トレーサビリティの面でも万全です。

部門間の情報分断はサイロ化と呼ばれ、DXの妨げとなる大きな要因です。販売管理システムを導入する際は、ほかの基幹業務システムとの連携・部門間の全体最適まで視野に入れることをおすすめします。

食品工場の生産管理

~生産管理の基本からシステム選びのポイントまで~

問われる食品業の原価管理

~未曽有の食品価格高騰をどう乗り越えるか?~

3.システムの拡張性をチェック!

現代の食品業は、ことのほか変化が激しい業種です。販売管理システムの導入においても、将来の変化に対応できる柔軟さや拡張性についてはぜひチェックしておきたいポイントといえます。

例えば、すでに導入されている会計システムがあれば、販売管理システムと連携させることで仕訳データを取り込んで財務諸表作成までの流れを一本化できます。また、新型コロナウイルス禍以降、食品業ではEC(Electronic Commerce;ネット通販)市場が急速に拡大していますが、オムニチャネルの実現にはECと実店舗間の綿密なデータ連携が不可欠となります。海外展開を図るなら、貿易管理システムとの連携も考えたいところです。

現在はEC展開や海外展開をしていない事業者さまも、将来的に可能性としてこうしたさまざまなシステムとの連携も視野に入れておいて損はないでしょう。

ほかにも、電子帳簿保存法に対応した文書管理システムやEDI・LINEを用いた受発注システムなど、さまざまなサブシステムと連携できる拡張性があれば、法改正や時代の要請に即応できるシステム構築が可能となります。

食品業向け販売管理システムのご案内

生産人口の減少、人手不足や働き方改革への対応など、現在の食品業が置かれた状況を鑑みれば、基幹業務のデジタル化は避けて通れない施策です。そうしたなかにあって、食品業で最も煩雑な業務のひとつである販売管理業務のDXは、確実かつ大きな効果を期待できます。

食品ITNAVIでは、食品業向けの販売管理システムとして、“スーパーカクテルCore FOODs 販売” をおすすめしています。

同製品は、豊富な導入実績と長年蓄積したノウハウをもとに、カスタマイズなしでも食品業の商慣習に適合する各種機能を搭載。さまざまなサブシステムとも連携する拡張性を備え、食品業のバックオフィス業務の全体最適を図ることが可能です。売上予測・推移・順位といったデータもすぐに表にして出力し、見たい数字をすぐに見られる体制を確立。経営戦略やマーケティングの中核としてお役立ていただけます。

最後に、記事内では紹介しきれなかった中小規模の食品業DX事例について、PDFで別に資料をご用意しました。こちら無料でダウンロードいただけますので、スーパーカクテルCore FOODs製品カタログと併せ、貴社の課題解決にご活用いただければ幸いです。

よくある質問

- Q.販売管理業務とはなんですか?

- A.見積書の作成から受発注、商品の出荷・納品、代金の請求・入金管理までの一連のワークフローを指します。

- Q.販売管理と購買管理の違いはなんですか?

- A.顧客への販売を管理する業務を販売管理、仕入業務を管理することを購買管理と区別します。

- Q.発注点とはなんですか?

- A.商品の補充が必要となる在庫の最小数量を指します(英語でOrdering point)。1日あたりの平均出荷数や調達時間をもとに算出します。販売管理システムでは、発注点でアラートを鳴らすといったサポート機能を備えたものもあり、発注タイミングを逃すことがなくなります。

- Q.安全在庫と適正在庫のちがいは?

- A.調達遅延や不意の需要増に備えて確保したものを安全在庫、需要予測に基づいて過不足なく維持されたものを適正在庫といいます。

- Q.在庫引当とはなんですか?

- A.実在庫に対して、すでに受注がある商品を引当在庫として確保し、残った在庫を有効在庫として管理する手法を在庫引当といいます。顧客の注文に対し、土壇場で在庫が足りないなどのミスを防ぐために重要です。

- Q.食品業界の2分の1ルールとはなんですか?

- A.従来の食品業界の3分の1ルール(賞味期限を3分割し、最初の3分の1の期限までに食品製造事業者や卸売事業者が小売事業者に納品する食品業界独特の商慣習)では、食品ロスが問題となることから、農水省では緩和策として2分の1ルールが提唱されています。2分の1ルールの採用によって、食品製造業では未出荷廃棄が削減され、物流センターでは納品期限切れ発生数量が減り、返品も削減されるとされています。

【参考】

・農林水産省「納品期限の緩和を進める事業者が大幅に増加!」

・環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和4年度)の公表について」

・中小企業庁「令和3年度取引条件改善状況調査」

・消費者庁「令和2年版消費者白書」