INDEX

1.食物アレルギーとは

2.食物アレルギーの調査結果から見えるもの

3.食品のアレルギー表示の主な変更点(2019~2020年)

4.木の実類の特定原材料に準ずるものへ追加【2025年最新】

5.食品のアレルギー表示最新動向まとめ

食物アレルギーとは

食物を摂取等した際、食物に含まれる原因物質(アレルゲン:主としてたんぱく質)を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことがあります。これを食物アレルギーといいます。

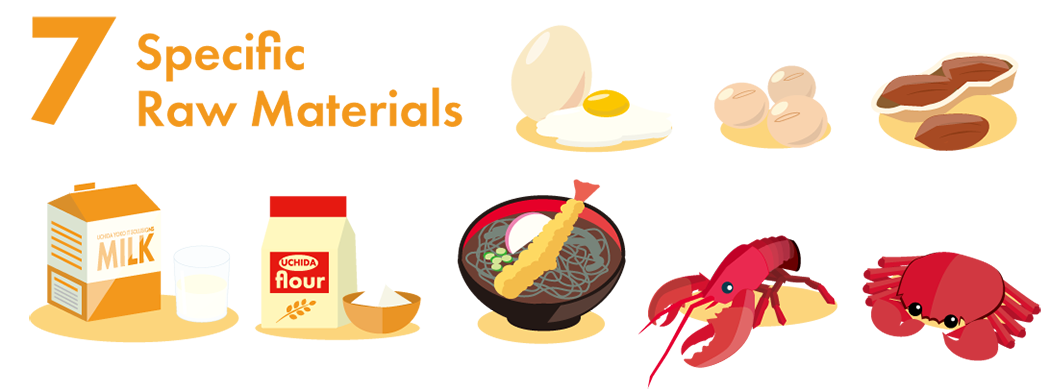

食物アレルギーを持つ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料等を定め、容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示が義務づけられています。

食物アレルギーの発生を防止する観点から、概ね3年ごとに全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施している全国実態調査における症例数や重篤度を踏まえ、食品表示基準第3条別表第14に定められた加工食品の原材料のこと。容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示を義務づけられている。

食物アレルギーの調査結果から見えるもの

消費者庁の調査(2022年)によると、木の実類が原因のアレルギーが急増しています。前回調査(2017 年)では原因食物の上位3品目は鶏卵、牛乳、小麦でしたが、今回の調査では木の実類の割合が13.5%に増加し(前回 8.2%、4位)、小麦を抜いて主要3大原因食物の一つとなりました(図1)。

実際にコンビニやスーパーでは、素焼きのアーモンドやミックスナッツが、ロカボなど健康に良いということで陳列され、流通量も増えています。

| 種類 | n | 全体に対する% |

|---|---|---|

| クルミ | 463 | 7.6% |

| カシューナッツ | 174 | 2.9% |

| マカデミアナッツ | 45 | 0.7% |

| アーモンド | 34 | 0.6% |

| ピスタチオ | 22 | 0.4% |

| ペカンナッツ | 19 | 0.3% |

| ヘーゼルナッツ | 17 | 0.3% |

| ココナッツ | 8 | 0.1% |

| カカオ | 1 | 0.0% |

| クリ | 1 | 0.0% |

| 松の実 | 1 | 0.0% |

| ミックス・分類不明 | 34 | 0.6% |

| 合計 | 819 |

「木の実類」を個別に解析してみても、木の実類の中で1位のクルミは 463 例(全体の 7.6%)で(表1)、鶏卵、牛乳、小麦に次いで第4位となりました。 2005年以降の傾向をみると、上位品目の鶏卵、牛乳、小麦がほぼ横ばいであるのに対して 2014 年以降、木の実類は増加しています(図2)。木の実類の内訳をみると、クルミの増加が著しく、次いでカシューナッツが増加しています(図3)。国内消費量が増えると、アレルギーも増えていきます。

食品のアレルギー表示の主な変更点(2019~2020年)

アレルギー表示の主な変更点として、つぎのうち1は2019年(令和元年)9月よりスタートし、2~6は2020年(令和2年)4月完全施行となりました。既に対応されている食品事業者様は多いとは存じますが、改めて下記に列挙します。

1.特定原材料に準ずるものは21品目

原材料に含まれる特定原材料7品目のアレルゲンの表示を義務付けはこれまで通り、2019年9月より、特定原材料に準ずるものはアーモンドが追加され、21品目になりました。

また、落花生はピーナッツと表示できるようになりました。

2.特定加工食品が廃止

例えばマヨネーズならマヨネーズ(卵を含む)、うどんであればうどん(小麦を含む)と、必ず含まれるアレルゲンを表示する必要があります。

3.原則は個別表示とし、例外的に一括表示

一括表示する場合は、全てのアレルゲンを漏らさず表示します。

4.個別表示では、原材料と添加物では表示方法が異なる

添加物の場合は、〇〇由来、「(○○由来)」と表示し、2つ以上の特定原材料等から構成される添加物については、「用途名(物質名:○○・○○由来)」と表示します。

5.複数のアレルゲンが含まれる場合は中黒を使う

複数のアレルゲンが含まれる場合は「・」でつなぐ表記へ変更にします。例えば、醬油なら醤油(小麦・大豆を含む)と表示する必要があります。

6.一括表示をする場合は、省略せずまとめて表記

一括表示をする場合は、特定原材料等そのものが原材料として表示されている場合や、代替表記等で表示されているものも含め、当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄の最後(原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後)に省略せずまとめて表記します。

例えば、一部に小麦・大豆・乳成分を含む、などです。

木の実類の特定原材料に準ずるものへ追加【2025年最新】

2013年9月、カシューナッツが特定原材料に準ずるものへ追加 《義務7品目・ 推奨20品目》、2019年9月、アーモンドが特定原材料に準ずるものへ追加され、《義務7品目・推奨21品目》になりました。

また、2023年(令和5年)3月、クルミも特定原材料に追加され、 《義務8品目・推奨20品目》になっています(食品表示基準第3条別表第14)。

クルミの特定原材料への追加(2023年)

前項で、クルミのアレルギーが増えている調査結果をご紹介しました(表2)。ショック症例集症例数(アナフィラキシー)が多いクルミに関しては、消費者庁も「速やかに表示を行なうことが望ましい」と見解を示しており、取扱い事業者に対して周知するよう自治体や保健所に通知しています。

パッケージへのクルミの食品表示について、2025年(令和7年)3月31日まで猶予期間が設けられているものの、その猶予が明けるのも間もなくのことです。

| 原因食物 | 区分 | 2012年度 | 2015年度 | 2018年度 | 2021年度 | 対応 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| クルミ | 即時型症例数 | 40 | 74 | 251 | 463 | 義務化を視野に入れた検討 |

| ショック症例数 | 4 | 7 | 42 | 58 | ||

| アーモンド | 即時型症例数 | 14 | 21 | 34 | 推奨品目への追加(2019年9月) | |

| ショック症例数 | 4 | 1 | 7 |

マカダミアナッツの表示推奨品目への追加(2024年)

2024年(令和6年)3月28日、「食品表示基準について」の一部が改正され、食物アレルギー表示推奨品目にマカダミアナッツが追加され、まつたけが削除されました。

これにより、食物アレルギー表示推奨品目(特定原材料に準ずるもの)は、品目数は20品目と変わらないものの「アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン」となっています。

食品表示、今後の動向は?

クルミのほか、カシューナッツにおいても従前より症例数等が増加したことを受けて、追加に向けた検討が進んでいます。こちらの動向にもチェックが必要です。

食品のアレルギー表示最新動向まとめ

前回の調査(2018年)から、クルミを筆頭に木の実類の症例数の増加が顕著であり、今回調査においても同様の傾向があったことから、即時型食物アレルギーの原因食物としての木の実類の増加は一時的な現象ではないでしょう。

食品製造及び販売会社における徹底した管理が、食物アレルギー患者が安心して生活できる社会へと繋がります。消費者の健康を守るため、またアナフィラキシー対応の一貫として食物アレルギー表示制度への速やかな対応が必要でしょう。

本記事で紹介する「食品大目付 そうけんくん」は、食品表示法や表示基準のほか食品表示関連法規や添加物の一元管理、アレルゲン入力漏れチェック機能、添加物のチェック機能が網羅されている食品表示管理システムです。迅速な法対応を可能にします。

よくある質問

- Q.特定原材料を微量に含む場合でも表示する必要がありますか?

- A.食物アレルギーは、人によっては舐める程度でアナフィラキシー症状が誘発されるなど、ごく微量のアレルギー物質によって発症することがあります。したがって、アレルギー物質を常に含む食品にあっては、原材料としての使用の意図の有無に関わらず、当該原材料を含む旨を表示する必要があります。

- Q.食品を生産する際に、原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料等が意図せず混入(コンタミネーション)してしまう場合にも表示が必要ですか?

- A.ある特定原材料等Aを用いて食品Bを製造した製造ライン(機械、器具等)で、次に特定原材料等Aを使用しない別の食品Cを製造する場合、製造ラインを洗浄したにもかかわらず、その特定原材料等Aが混入してしまう場合があります。 この場合、混入する可能性が完全に否定できない場合であっても、この混入物質は原材料ではないと判断される場合には、特定原材料等Aは食品Cの原材料とはなりませんので、表示の義務はありません。

しかしながら、食物アレルギーはごく微量のアレルギー物質によっても発症することがありますので、このようなコンタミネーションがないよう、生産ラインを十分洗浄することが大切です。 - Q.アレルギー表示が適切にされていない場合、罰則などはありますか?

- A. 食品衛生法第19条第2項の規定によると、内閣総理大臣厚生労働大臣により表示の基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならないこととなっています。この規定に違反した場合、都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長は、(1) 営業者に対して表示事項を表示し、又は遵守すべき事項を遵守すべき旨を指導指示、(2) 営業者が(1)に違反した場合、営業許可を取り消し、又は営業の全部もしくは一部を禁止し、期間を定めて停止することができることとなります。さらに、その命令に従わない場合は、2年以下の懲役又は200万円以下(法人の場合1億円)の罰金に処せられます。

【参考】

・消費者庁「くるみの特定原材料への追加等について」

・消費者庁「第1回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(2021年2月15日)【資料2】くるみの義務表示化の経緯等について」

・消費者庁「食品表示法等(法令及び一元化情報) ・別添 アレルゲン関係」

・消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報 食物アレルギー表示について ・アレルギー表示とは」

・消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報 食物アレルギー表示について ・Q&A別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」

・消費者庁「アレルゲンを含む食品に関する表示について(令和元年9月19日消食表第322号)」

・消費者庁「令和3年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業 報告書」

・山梨県「食の安全・安心ポータルサイト」

・内閣府「アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A」