1.食品卸売業を取り巻く環境

日本の流通ビジネスにおいて、卸売業はなくてはならない存在です。

卸売の仕組みは江戸時代から存在し、商業都市を中心に多くの卸売業者が活動し、商業の発展と食品流通を支えてきました。

供給の中心的な役割を果たす卸売業は、経済の牽引役として健全な成長が求められています。

食品卸売業は、市場から食材を買い付けまたはメーカーから商品を仕入れ、小売業者に商品を販売し、生産者と小売業者を仲介する役割を担っています。

卸売業が製造者と小売業の間に入って仲介することにより、多種多様な商品の円滑な流通が実現しています。

食品卸売業を取り巻く環境について、事業所数と販売額の動向、市場規模のデータから見ていきましょう。

事業所数減少と販売額の伸び悩み

卸売業全体に占める食品関連事業者の割合は、約2割となっています。

食品卸売業の事業所数・商品販売額についてみると、近年は双方で減少傾向、また伸び悩みが見られます。

コロナウイルスの感染拡大によって、食を取り巻く環境が変化したことが影響のひとつとして挙げられます。

食品卸売業の主な販売先である小売業をみても、コンビニエンスストアを除いてスーパーや食料品店などは事業所数が減少傾向にあります。

人口減少やコロナウイルス拡大以降に定着した消費者行動の変化など、今後も需要の伸びを危惧する問題は様々にあり、食品卸売業にとって厳しい環境が続くことが予測されます。

高い中小企業比率

食品卸売業界では、中堅・中小企業が高い比率を占めています。これは、多様な商品や地域に特化した需要に応えるために、小回りが利く中堅・中小企業が重要な存在となっているためです。

こういった中堅・中小企業が地域経済において重要な役割を果たしており、地域の特産品や需要にマッチした商品の供給につながっています。

卸売市場経由率の低下

卸売市場は日々の食卓に欠かすことのできない野菜、果物、魚、肉などの生鮮食料品を円滑かつ安定的に供給するインフラとして重要な役割を担っています。

青果の5割強、水産物の5割弱が卸売市場を経由していますが、卸売市場の経由が少ない加工品の流通が増加したこと等により、経由率は総じて低下傾向にあります。

卸売市場数の減少とともに卸売業者数も減少しており、業界全体で規模が縮小しています。

従来の卸売提供価値の低下

「中抜き」と呼ばれる小売・メーカーによる流通の短絡化は卸売業縮小の要因となっています。

近年のPB商品の増加傾向からみられるように、小売が製造まで担う、またはメーカーと直接つながる「機能拡大」の動きは活発になっており、卸売業の取引機会減少につながっています。

食品メーカーにおいても、この傾向が顕著です。

また、ECが広がりメーカーと消費者の直接のつながりができたことも、取引機会の減少につながっています。

卸売業は付加価値の提供や業務効率化によるコスト削減に焦点を当て、競争力を維持・向上させる必要があります。

2.食品卸売業が抱える課題

こうした状況をみると、早急なアップデートが必要だといえるでしょう。

卸売業は商品流通においてなくてはならない存在であり、引き続き高い需要は予想されていますが、時代にあわせた戦略を展開していかなければ売り上げの維持は難しくなります。

次に、食品卸売業が抱えている代表的な2つの課題を解説していきます。

労働生産性/利益率が低い傾向にある

食品産業全体に共通していますが、労働生産性と利益率が全業種平均と比較して低い傾向にあります。

労働生産性

複雑な物流プロセスや多様な商品を取り扱うことから、図3に示したように食品産業は全体で見て労働生産性が低くなっています。

労働生産性は一般的に事業所規模とも連動するため、中堅・中小企業の割合が高い食品卸売業は、他業種より労働生産性が低くなる傾向にあります。

労働生産性の向上には、デジタル技術の活用や業務プロセスの見直しが必要であり、一部の企業ではこれらの取り組みが進んでいます。

従業員のスキル向上や働き方改革も労働生産性向上のカギとなります。

利益率の確保

日本の卸売業界は平均利益率が低く、特に食品卸売業はその中でも厳しい状況にあります。

競争が激しく薄利多売の傾向が顕著であることから、企業は効果的な原価管理や物流、顧客との信頼関係の構築を通じて利益を確保する必要があります。

価格戦略の検討やサプライチェーンの最適化が重要な施策です。

食品価格の高騰も利益率の低下につながっています。

食品価格高騰については「食品の原材料費高騰の原因と収益を上げるために食品業が取るべき対策」で別途解説していますので、是非ご覧ください。

食品原材料費高騰の原因と収益を上げるために

食品業が取るべき対策

DX推進の遅れ

食品卸売業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進実態は、企業によって異なりますが、全体的にはまだ途上段階と言えます。

大手企業や一部の先進的な中小企業は、デジタル技術を積極的に活用していますが、中には導入が遅れている企業も多く存在します。

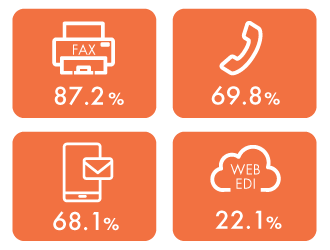

食品卸売業の主要な顧客である食品小売業をみると、2019年の経済産業省による調査では、発注方法がFAXであると回答が87.2%、電話が69.8%、電子メールが68.1%、WEB EDIが22.1%とアナログ業務が多くDXがすすんでいるとはいえません。

アナログ業務が多い中、いきなり大がかりにDXをすすめるのはハードルが高いため、一部業務から始めていくことが重要になります。

食品業(製造・卸売)のDX(デジタルトランスフォーメーション)を考える

~受注業務の効率化を基に食品業の高付加価値化を検討する~

3.食品卸売業のDX推進の必要性とメリット

厳しい状況の中、現在あらゆる企業で求められているのがDXです。

DXは、デジタルテクノロジーによるビジネスプロセスの変革を意味します。

DXをすすめることで、既存事業の強化や、電子帳簿保存法、インボイス制度などの制度対応においてもメリットがあります。

以下、2つのポイントに絞ってご説明します。

既存事業の強化につながる

大手商社ではなく頻繁に小口注文が来る中堅の食品卸売業を例としてみると、卸売業は地域や商品の特性上、多様な事業者が存在しやすい環境にあります。

こういった中堅食品卸売業は、特定の商品やサービスに特化することによって、差別化が図りやすいことが特徴です。

企業の規模にかかわらず競争が可能になっている今、中堅・中小企業こそ積極的にデジタル技術を活用することが推奨されています。

受発注のDXでリスクにそなえる

安定的に事業を継続する上で不可欠なのがリスクへの対処です。

地理的な制約があるケースや災害時においても、業務データや情報にアクセスができれば迅速な意思決定が可能となります。

環境変化への対応や法制度対応をする上でもDX推進が重要となっています。

外部環境

法制度対応のためのDX

4.食品卸売業のDXを実現するシステムをご紹介

前述の通り、食品卸売業は技術の活用、また既存事業の強化を求められており、近年の食品価格高騰も相まって多くの企業がDXに取り組んでいます。

食品業界全体で見ても、DXが進んでいるとはいいがたい状況であり、大規模な取り組みをするのは難しいとお考えの事業者様も多いと思います。まずは身近な業務のデジタル化や、既存データの収集・活用から着手していきましょう。

食品業向け受発注システム“クロスオーダー”は、紙やFAX、電話でのアナログな運用が多く残る受発注業務の改善が可能です。

多くの人が使い慣れたLINEを利用するため、スムーズな導入が可能です。

DXを進めることで、現場の負担減だけではなく、コスト削減や利益率の増加など経営層が抱える課題にもアプローチが可能です。

電子帳簿保存法改正、インボイス制度の施行により、食品業界全体でのデジタル化の流れが加速しているこの機会に、業務を一度見直してみてはいかがでしょうか。

【参考】

・農林水産省「食品産業の位置付け・現状」

・農林水産省「食品産業の生産性向上・事業継承について」

・農林水産省「卸売市場経由率と卸売市場数・卸売業者数」