はじめに

HACCP12手順の7手順目、HACCP7原則「適用」の第2原則目、「19.7 必須管理点(CCPs)の決定」(手順 7 /原則 2)の4文節を一つひとつ、詳細に見てきました。前々々回(第65回)の第1文節:598文字、前々回の第2文節:341文字と来て、今回の第3文節は81文字、また第4文節は60文字と明らかに記述のボリュームが小さい文節となります。第3・4文節を今回の解説で一つにまとめてもよかったのですが、この第3文節は書式の引用もあり、図に紹介するため、個別で解説をいたします。

附属文書Ⅳ、表2の完成形が“HACCP計画”

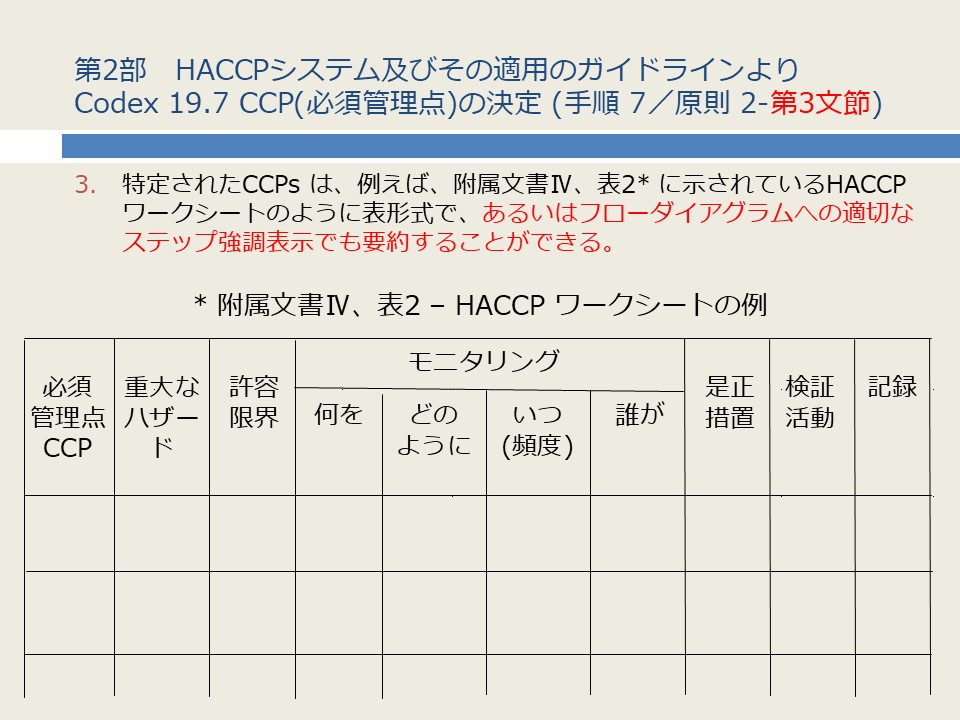

第3文節の全文は図の通りで、「特定されたCCPs は、例えば附属文書Ⅳ、表2 に示されているHACCP ワークシートのように表形式で、あるいはフローダイアグラムへの適切なステップ強調表示でも要約することができる」とほんの81文字です。この「附属文書Ⅳ」は前回、図2:必須管理点(CCP)を決定するためのツールを解説したところでした。今回はすでに特定されたCCPについてどのように“見える化”するかについて記述した文節です。今回の図ではその81文字を黒字(前半)と赤字(後半)に分けています。

実は前の版―2003年版までの「食品衛生の一般原則(CXC-1)」(General Principle of Food Hygiene;GPFH)では、この黒字部分は「手順6:CCP(必須管理点)の決定(HACCP原則2)」ではなく、「手順12:文書化と記録保持を確立する(HACCP原則7)」のセクションに書かれていました。要するにCCPを実装するための計画書(すなわち、文書)を説明する内容なので、従来は文書化のセクションで解説していたということです。

なぜセクションを移動したのかという話題はいったん置いたうえで、まずはこの「附属文書Ⅳ、表2」の項目を列挙してみましょう。

・重大なハザード ― 原則1(第36回)

・許容限界 ― 原則3(第38回)

・モニタリング ― 原則4(第38回)

・何を

・どのように

・いつ(頻度)

・誰が

・是正措置 ― 原則5(第39回)

・検証活動 ― 原則6(第40回)

・記録 ― 原則7(第40回)

…見ての通りこの表2はHACCP原則1~7の一覧表となっていることがわかります。適用編(2022年版Codex:セクション19)ではまだ今回を含む原則2の適用までしか解説していませんが、原則編(2022年版Codex:セクション17)で解説済みであり、それぞれリンクを貼っておりますので、一つひとつ原則の意味を復習してみましょう。

このリンクにたびたび登場し、第37回に定義が紹介されている「HACCP計画:食品事業における重大なハザードのコントロールを保証するために、HACCP の原則に従って作成された文書または文書セット」というのが今回紹介している「附属文書Ⅳ、表2」を使用してまとめたCCPを実装するための計画書となります。

実際の各列にどのような内容を記述して完成に向けていくのかは次回以降の「適用編」解説で一つひとつ学んでいきましょう。

フローダイアグラムへの強調表示によるCCP“見える化”

さてそれでは、上述していた「なぜセクションを移動したのか」という話題にもどりましょう。実は適用編としてはもっと先で解説することになってしまうのですが、2003年版 までのGPFH(食品衛生の一般原則)から現在最新の2022年版に至るまでに、要するに記述しなければならない文書化項目が増えてしまったのです。特に「妥当性確認」や「HACCP計画の見直し」といった従来HACCP計画に書いていたよりもより複雑な文書化が要求されたことで「表2」の書式では収まりきらなくなってしまったのです。加えて各原則の記述も表の右列へ行くほど項目が増えていく傾向がありCCPごと縦型書式に整理(これを日本では「CCP整理表」と呼称しています)が増えてきました。

CCP整理表を使用すると原材料の受入れから製品出荷までのプロセス予防コントロール(すなわち、CCP)を俯瞰した図が欲しくなることから、フローダイアグラムを活用してCCPがどのステップなのか、また適用可能な場合はその各CCPでの許容限界あるいはモニタリング方法を記述するようになりました。

どんな組織でも「上位文書」と「下位文書」という概念があります。上述の「表4」をHACCP計画とした場合でも、「モニタリング」に対してCCPごとに文書化された標準作業手順が必要かもしれません。さらに「検証行動」や「是正措置」にあってはより複雑で判断が求められる品質保証部や工場長のレベル向けの基準や手順が求められる場合もあるでしょう。

同じようにフローダイアグラムにCCPステップを明記した場合は上述した「CCP整理表」が下位文書に位置付けられ、またさらに下位の手順・基準書が存在するかもしれないのは同様です。

小規模営業者の場合は「プロセス記述」でも“見える化”できる

このようにCCPの“見える化”は本セクションで2つの方法を提示していて、表4タイトルにはあくまで「例」であることが明記されています。さらにもう一つの“見える化”が以前解説されていたことにも触れておきます。その対象は小規模営業者等(小規模あるいは未発達の事業者)で、第47回に解説があります。そしてさらに第61回には“プロセス記述”がこの小規模営業者等の簡略化ハザード分析として国際的に認められていることを紹介しました。そうするとこのプロセス記述からリンクする標準作業手順が下位文書となり、これを外部情報としてまとめたのが日本では厚生労働省が出している「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(外部リンク:厚生労働省)となるわけです。

施設規模や、プロセスの複雑さ、CCPの数、HACCP計画の複雑さなどは事業者によりすべて異なります。それぞれにフィットしたCCPの“見える化”が認められている、ということをしっかり読み取っていただけると自社オペレーションでの最適解を見出す大きなヒントになるかと考えられます。

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)

代表取締役社長

杉浦 嘉彦 氏

株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)

一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007~2024年)

国際HACCP同盟認定 トレーナー・オブ・トレーナー

月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数

作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋

監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター

編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部

一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。