はじめに

今回は、HACCP適用編「19.6 ハザード分析」(手順 6 /原則 1)解説の第4文節目となります。ハザード分析の適用3段階「①各ステップで起こり得る、かつ関係するすべての潜在的ハザードを列挙」「②重大なハザードを特定するためのハザード分析を実施」「③特定されたハザードをコントロールする何らかの手段を考える」の③番目の解説にいよいよ突入です。「ハザード分析」の原則用語の定義(第36回)を参照した上で読み進めると理解の助けになるでしょう。

衛生規範がしっかりしていればコントロール手段は“点”で済む

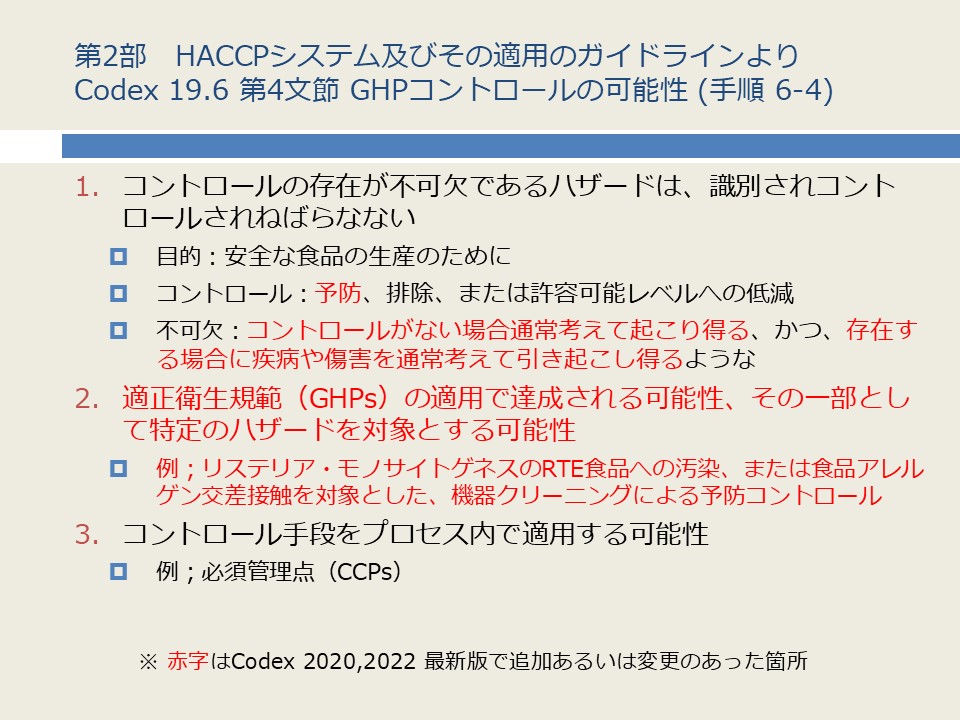

第58回(前々々々回)で、第3文節目以降はすべて2020年版で「新たに追加された内容となる」として、図に全赤字表記しておりましたが、今回の下記図をご覧いただいてわかる通り細かく見ていくと旧版から記述のある部分(黒字)もあることが見て取れると思います。

この第4文節目で記述されているのは旧版ではそのコントロール手段がCCPs(Critical Control Points*;直訳―必須管理点、通称―重要管理点、※原則用語の定義 第37回 参照)かもしれないという範囲の記述に止まっていましたが、2020年版からはCCPsでないパターンとしてGHPs(Good Hygiene Practices;適正衛生規範)の適用で達成される可能性があるということを明確に記述したのが大きな改訂のポイントとなります。

GHPsはこれまで学んできた知見上、PRPs(Pre-Requisite Programs;前提条件プログラム)と呼称されたほうが腹に落ちやすい方もあるかもしれません。理解の仕方はどちらでもかまいません。第42回にこのCCPとGHPの関係性がすでに解説されていますのでよろしければしっかり復習をお勧めします。つまりは、GHPsがしっかりしていればハザードの多くは前提条件としてコントロール下にあり、個々のハザードを対象としたコントロール手段の必要性はGHPの整備レベル次第でより最小化(点;Pointsに焦点化)されていく、ということです。

コントロール不可欠のハザードはコントロール必須

この小見出しの表現ですが、まるで禅問答だと思いませんか。Codexではわざわざ、「コントロール不可欠のハザードはコントロールしなければならない」と涼しい顔で記述しています。「当たり前だろう」と思わず突っ込みを入れたくなるところですが、実際のところ皆さまの現場で、これを本当に実現できているでしょうかと問いかけてみたいのです。

上述した通りGHPsがしっかりしていればハザードの多くは前提条件としてコントロール下にあり、個々のハザードを対象としたコントロール手段の必要性は最小化されます。その上で、本文節にあるコントロールがない場合に、「通常考えて起こり得る」(reasonably likely to occur;RLTO)、存在する場合に疾病や傷害を「通常考えて引き起こし得る」(reasonably likely to cause)、コントロールが必要であるとしているわけです。

うち、RLTOは第59回(前々々回)において解説されています。かつ、その存在が疾病/傷害の原因として通常考えられるようなハザードが、第60回(前々回)で解説した「重大な」(Significant)ハザードとなり得ます。

個々のハザードを対象とした衛生規範は一般GHPとは区別

どのプロセス予防コントロールをCCPsとして取り扱うかの議論は、次の「原則2、手順7」解説に預けるとしまして、ここではハザード分析の段階で明確にしておくべき、上述した「GHPsの適用で達成される場合」についてもう少し場合分けをしておきましょう。

図にあるようにCodexは、GHPsの適用で食品安全が達成される可能性を言及していますが、その一部として特定のハザードを対象とするGHPsもあるという可能性を示しています。具体例として、リステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes;Lm)のRTE(Ready to eat;そのまま食べられる)食品への汚染(二次汚染、交差汚染を含む)、または食品アレルゲンのアレルゲン非表示食品への交差接触を対象とした、機器クリーニングによる予防コントロールが挙げられています。

この「個々のハザードを対象とした衛生規範」について実はすでに、過去の連載で解説しています。

―微生物学的汚染について(第23回)

―化学的汚染について(第25回)

―アレルゲン管理について(第26回)

―サプライヤー要求について(第27回)

今回具体例に挙げられたリステリア汚染とアレルゲン交差接触の問題はCodexが例に挙げているだけあって国際的に大きな食中毒を繰り返し起こしてきた長い懸案事項でもあります。ここでは、機器クリーニングによる予防的なサニテーションコントロール例を挙げていましたが、環境調査や定位置管理、動線管理、サプライヤー管理など単独のGHPsで済まされるものではないかもしれません。この2例については今後も、折に触れて詳説していくことになるでしょう。

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)

代表取締役社長

杉浦 嘉彦 氏

株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)

一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007年より)

月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数

作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋

監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター

編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部

一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。