はじめに

「19.6 ハザード分析」(手順 6 /原則 1)について、前々回、小節を構成する5つの文節についてざっくり俯瞰して、小節タイトル「各ステップで起こり得る、かつ関係するすべての潜在的ハザードを列挙し、重大なハザードを特定するためのハザード分析を実施し、特定されたハザードをコントロールする何らかの手段を考える」が、分解すると①各ステップで起こり得る、かつ関係するすべての潜在的ハザードを列挙、②重大なハザードを特定するためのハザード分析を実施、③特定されたハザードをコントロールする何らかの手段を考える、となりこれを国際的トレーニングでは一般的に“ハザード分析の3段階”と通称していることを紹介いたしました。

そして前回はこの5文節の1文節目を解説しました。「潜在的(potential)ハザード」(顧客(購買者)も監視行政も問題ないかどうかを知りたい人情を対象とする危害要因)をいかに列挙(①)するかでしたね。今回は、ハザード分析ステップ②である「重大ハザードの特定」を解説いたします。前々回でお願いしていた通りHACCP原則編の第36回目(原則1:ハザード分析)を必ず事前に読み通しの上で以下の解説をご活用ください。

“HACCPで取扱う必要のあるハザード”とは特筆するべきハザード

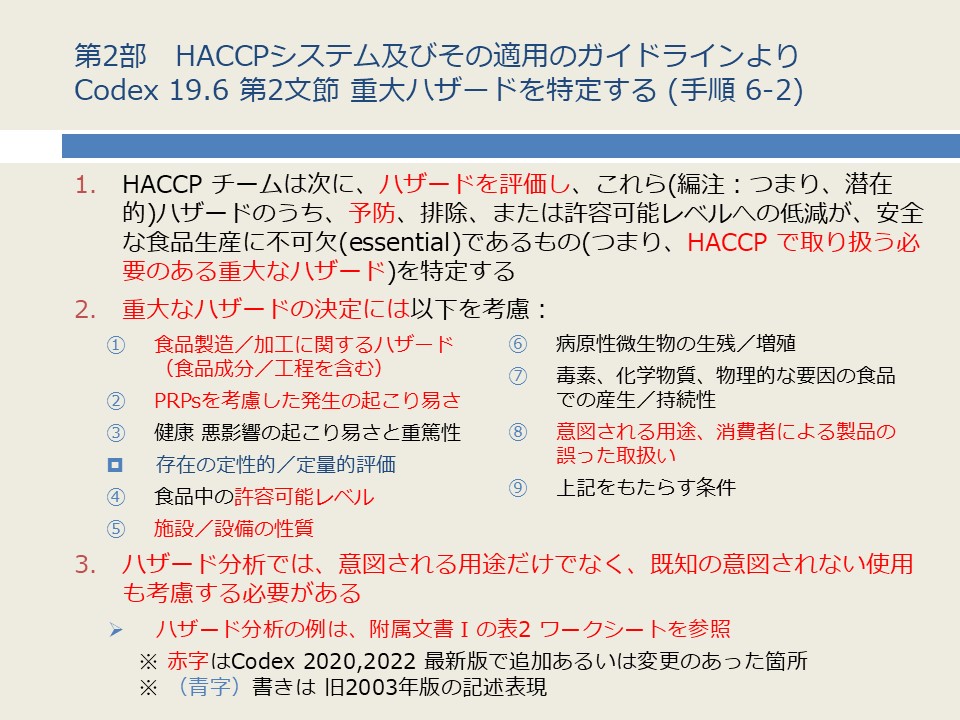

この「ハザード分析」(手順 6 /原則 1)の5文節中第2文節で言っているのは、大きく「1. ハザードの評価により潜在的ハザードから重大ハザードを特定する」「2. 重大ハザード決定の考慮すべき点」「3. 意図されない使用への特段の考慮」が示されていて、「2. 重大ハザード決定の考慮すべき点」には①~⑨の考慮点が事例も交えて挙げられております。「3. 意図されない使用への特段の考慮」の記述もすでに上述の⑧に挙げられているため特段の注意をしていることに配慮が必要です。

さて、「重大なハザード」(Significant hazards)については過去に何度も触れています。「重大なハザード」とは何なのか、「Significant」の語は、sign「印」+ify「する」+ant「のような」が語源で、「印をつけるほど重要であるような」となり単なる重要(important)ではあり得ません。「コントロール手段を文書化してその実施を記録付けするべき」(つまり、一言で言い切るならば「特筆するべき」)ハザードであるということです。これを「重要なハザード」(Important hazards)と誤訳したら、伝わらないですよね。

“重大なハザード”特定の①~⑨考慮点、実はすべて解説済み

「2. 重大ハザード決定の考慮すべき点」は①~⑨まであり網羅説明が大変ですがハザード分析はこれまでの“見える化”の集大成でした。つまり過去記事をたどればどこかに書いてあるということです。ここはぜひ、一緒にたどって行きませんか。

- 食品の成分および工程を含む、その種類の食品の製造または加工に関連するハザード(例えば、フードチェーンにおけるハザード調査またはサンプリングおよび試験、リコール、科学文献の情報または疫学的データから得られたもの)

⇒製品の記述(第14回、第53回)やプロセスの記述(第15回)、フローダイアグラム(第55回、第56回)がよく“見える化”できていればチームの知見と外部情報(第50回、第51回)により必要な情報が整理できると期待されます。 - 追加のコントロールがない場合の、前提条件プログラム(Pre-requisite Programs;PRPs)を考慮したハザード発生の起こりやすさ

⇒PRPsの意味(第42回)をきちんと踏まえつつ対象製品の関連するPRPs(第52回)を考慮してコントロール喪失のしやすさを検討していきます。 - コントロールがない場合の食品ハザードに関連する健康への悪影響の起こりやすさと重篤性

⇒ハザード(第4回)は前回、個別具体的にリスト化しましたがその個別のハザードごと起こりやすさと起きた場合の重篤性でリスク評価をします。 - 規制、使用目的、科学的情報に基づいた、食品中ハザードの許容可能レベルの特定

⇒微生物学的、物理的、化学的およびアレルゲンの仕様(第22回)を参照ください。 - 食品の製造に使用される施設と設備の性質

⇒施設とオペレーションは車の両輪(第10回)と考えて、施設設備(第12回)の性質を考慮しましょう。 - 病原性微生物の生残または増殖

⇒温度&時間コントロール(第20回)、および特定のプロセスステップ(第21回)を参照ください。 - 毒素(例えば、マイコトキシン)、化学物質(例えば農薬、残留薬物、アレルゲン)または物理的な要因(例えばガラス、金属)の食品での産生または持続性

⇒原材料の仕様(第27回)、化学的汚染(第25回)、アレルゲン管理(第26回)、物理的汚染(第24回)を参照ください。 - 意図される用途および/または、食品を安全でない状態にする可能性のある、消費者による製品の誤った取扱いの潜在的な確率

⇒最終消費者が正しく判断できる(第12回)かどうかを、流通や保存、消費者の取り扱い注意など(第14回)について、販売後の取扱いや喫食対象が誰か(第54回)まで考慮します。 - 上記をもたらす条件

⇒つまるところオペレーションコントロール(第13回)、そして特にキーとなる側面(第19回)を考慮することが要点となります。

前々回で触れた通り「ハザード分析」とはこれまで学んできたことの集大成であることが伝わりましたか?

意図されない使用への特段の考慮は“失敗”経験を経て追加された

最後に「既知の意図されない使用」への考慮について言及しています。事例として、「水と混ぜて調理することを目的としたスープミックスを、チップに風味を付ける目的で熱処理なしでディップする使用が一般的に知られている」としていてこれは、加熱調理を前提にした製品でも「そのまま食べる」(Ready to Eat;RTE)場合が往々にしてあることを警告しています。

世界では、冷凍の生クッキー生地をそのままかじる食習慣で大変多くのサルモネラ食中毒が発生しました。日本でもいまだに鳥刺し、レバー刺しで食中毒が頻発しています。このような意図されない使用まで事業者は考慮してハザード分析する必要があるのです。

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)

代表取締役社長

杉浦 嘉彦 氏

株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)

一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007年より)

月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数

作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋

監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター

編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部

一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。

【本コラムに関する免責事項】

当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、

最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、

これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、

当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。

また第三者が提供している情報が含まれている性質上、

掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。